Il est temps de regarder attentivement le numéro de janvier de Diapason qui remet en lumière le sujet pouvoir du chef d’orchestre.

Le regretté Georges Liébert (1943-2025) avait jadis consacré au sujet un ouvrage devenu un classique :

On ne sera pas surpris que ce soit l’excellent Christian Merlin, auteur d’un ouvrage de référence Au coeur de l’orchestre et d’émissions et podcasts sur France Musique, qui ait conçu ce dossier pour Diapason.

J’ai, sur ce blog, et même avant, souvent abordé le sujet du rôle, de la fonction, et finalement de l’image du chef d’orchestre (Suivez le chef).

Est-il encore ce personnage tout-puissant, ce dictateur en puissance, seul maître après Dieu des destinées de son orchestre ? Le titre de Diapason pourrait le laisser accroire : « Comment il a pris le pouvoir« .

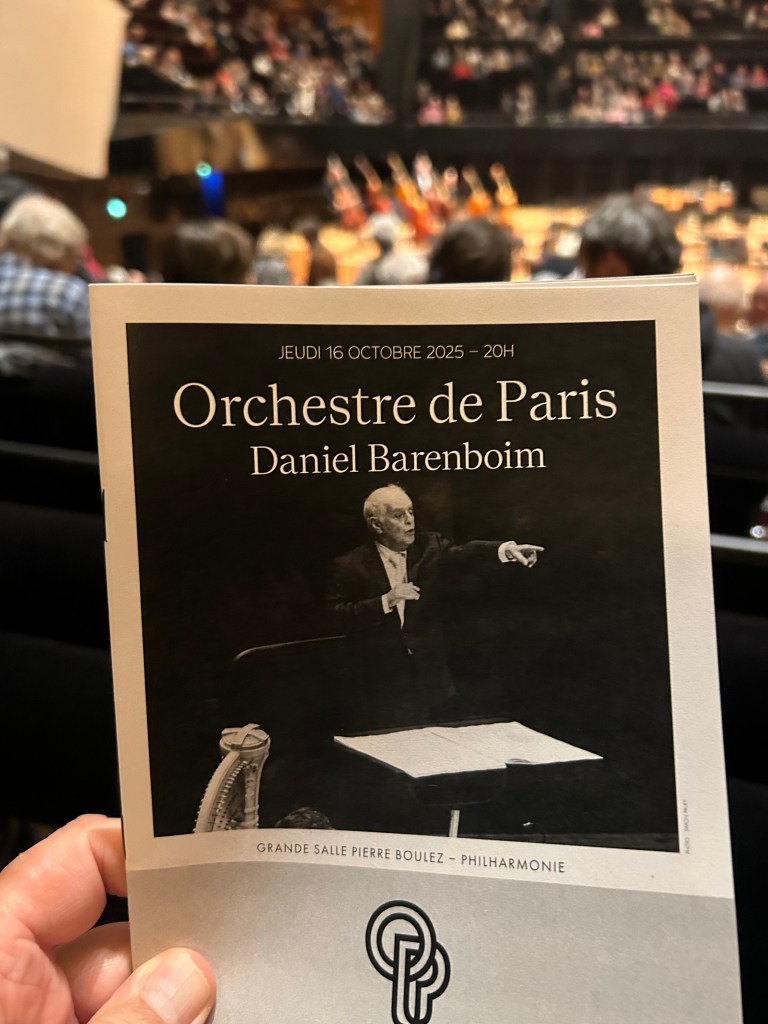

Depuis cinquante ans, la donne a complètement changé. Les dernières stars de la baguette ont presque toutes disparu : Karajan, Solti, Bernstein, Svetlanov, Abbado, Haitink. Ceux qui restent de ces générations glorieuses, Blomstedt, Dutoit, Mehta, Muti, offrent encore le témoignage précieux de leur art.

Mais il faut se résoudre à ce que l’équation un chef-un orchestre qui a si longtemps prévalu, n’existe plus, que les identités fortes qui ont caractérisé les grands orchestres durant près d’un siècle sont, sinon en passe de disparaître, du moins considérablement réduites par le turn over qui prévaut désormais dans la très grande majorité des phalanges symphoniques. Et que penser de ces chefs qui font le grand écart entre des formations qui n’ont rien en commun (Andris Nelsons à Leipzig et Boston, bientôt Klaus Mäkelä à Chicago et Amsterdam), que dire de ces orchestres même prestigieux, dont on serait en peine de faire la liste des derniers directeurs musicaux ? Dans la seule ville de Munich, qui pourrait, de but en blanc, citer sans se tromper les chefs qui se sont succédé à la tête de l’orchestre de la radio bavaroise d’une part, de l’orchestre philharmonique de Munich (Münchner Philharmoniker) d’autre part ?

Pour le Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, après les mandats du fondateur Eugen Jochum (1949-1960) et surtout Rafael Kubelik (1961-1979), leurs successeurs n’ont jamais duré plus de dix ans en poste : Colin Davis (1983-1992), Lorin Maazel (1993-2002), à l’exception de Mariss Jansons (2003-2019) qui cumulait – déjà – avec le Concertgebouw d’Amsterdam. C’est aujourd’hui Simon Rattle qui est aux commandes, après un long mandat à Berlin et un passage plus bref par Londres.

Quand aux voisins – les Münchner Philharmoniker – le turn over est plus visible, et parfois étonnant puisque Lorin Maazel, après un décennat à la Radio bavaroise, revient en 2012 chez l’autre orchestre, pour un mandat qui sera interrompu par le décès du chef le 13 juillet 2014. Depuis Sergiu Celibidache (1979-1996), ce ne sont pas pas moins de cinq chefs certes prestigieux qui se sont succédé sans qu’on comprenne bien la logique de ces nominations et qu’on mesure leur apport artistique : James Levine (1999-2004), Christian Thielemann (2004-2011), Lorin Maazel (2012-2014), Valery Gergiev (2015-2022, mandat interrompu par le limogeage du chef, à la suite de l’intervention de la Russie en Ukraine), Lahav Shani nommé en 2023 pour prendre ses fonctions à l’automne 2026.

Je ne reviens pas sur les processus de nomination des chefs (Le choix d’un chef) qui varient d’un orchestre à l’autre. Je n’évoque pas non plus – parce que je suis tenu au secret professionnel en raison de mes fonctions passées) la question qui ne devrait plus être passée sous silence, dans les pays où existe encore un service public de la culture, une politique culturelle publique : la rémunération des chefs d’orchestre. Aux Etats-Unis, la transparence est de mise, puisque ce sont des fondations de droit privé qui gèrent les grandes phalanges. En France, c’est secret d’Etat, et c’est souvent au petit bonheur la chance, en fonction de la pression des agents, des influences réelles ou supposées sur les décideurs.

A propos du « pouvoir » du chef, la réalité se niche souvent, presque toujours, dans les détails du contrat qui le lie à son orchestre, et c’est bien de là que naissent les problèmes en cours de mandat. J’ai déjà raconté ici les raisons de la brièveté du mandat de l’un des directeurs musicaux que j’avais engagés à Liège.

Quant à la nomination annoncée tout récemment par le directeur de l’Opéra de Paris, Alexander Neef, celle de Semyon Bychkov, elle ne manque pas d’interroger, quand on sait que celui qui occupa la même fonction à l’Orchestre de Paris de 1989 à 1998, aura 75 ans en 2028 ! Contraste avec le « coup » qu’avait frappé Alexander Neef en annonçant l’arrivée de Gustavo Dudamel en 2021, qui démissionnera moins de deux ans plus tard !

Le Nouvel an de Yannick Nézet-Séguin

Dans l’avion de retour de Vienne le 1er janvier, je n’avais pas pu suivre le concert de Nouvel an dirigé par Yannick Nézet-Séguin (Dudamel, lui, c’était en 2017, et il n’a pas été réinvité depuis…). J’avais lu quelques critiques assez méchantes, pas très tendres en tout cas. Alors j’ai commencé par écouter le concert, en m’attardant sur des oeuvres qui sont mes points de repère lorsque je veux juger d’un chef dans ce répertoire (ainsi les valses Roses du Sud et bien sûr Le beau Danube bleu) j’ai été plus qu’agréablement surpris. Il y a bien ici et là quelques coquetteries, mais stylistiquement c’est un sans faute.

Je peux comprendre que notre Québécois irrite, voire dérange, par l’exubérance de sa gestique, sa tenue, ses mimiques, et que certains en soient restés à cela pour critiquer sa prestation, mais le résultat est là. Et avec le recul 2026 me semble être un bon cru.

Et toujours humeurs et faits du jour dans mes brèves de blog