Dans l’ordre inverse d’apparition sur ma rétine et dans mes oreilles, deux films, un concert, qui m’ont marqué ces jours-ci.

La cheffe Blanchett

Epoustouflant, c’est le mot qui m’est venu à l’esprit d’un bout à l’autre des presque trois heures du film Tár. Dont l’héroïne, une femme chef d’orchestre – Lydia Tár – est incarnée par une Cate Blanchett littéralement époustouflante.

D’abord ceci qui n’est pas accessoire dans un film qui traite de musique classique, d’orchestre, de musiciens, de chef ou cheffe d’orchestre : tout ce qui est dit, montré, raconté, par Todd Field est vraisemblable. Y compris l’actrice principale devant un orchestre professionnel. Il n’y a pas, comme dans tant d’autres fictions, ces détails qui montrent de la part du scénariste ou du réalisateur une méconnaissance de la réalité des métiers de la musique classique. Quand Cate Blanchett se met au piano, c’est elle qui joue, quand un orchestre recrute un musicien, c’est un vrai jury, une vraie audition. Etc. Seul élément peu réaliste : quand la cheffe décide au dernier moment d’ajouter le concerto pour violoncelle d’Elgar à la Cinquième de Mahler dans un programme de concert (je n’en dévoilerai pas la raison, pour ne pas « divulgâcher » le film).

Pour le reste, l’une des cheffes citées au début du film (parmi elles, Laurence Equilbey, Nathalie Stutzmann, deux Françaises !), l’Américaine Marin Alsop a fait une publicité assez ridicule à ce long-métrage : elle dit s’être reconnue dans le personnage joué par Cate Blanchett (lire le Huffington Post) et avoir été blessée en tant que lesbienne, cheffe, mariée à une femme. Etrange aveu ! La cheffe française Claire Gibault sur France Musique regrettait, elle, l’image déformée, excessive, que le film donne du métier de chef.

Rappelons tout de même qu’il s’agit d’une fiction, même si elle est fichtrement bien documentée, que le personnage qu’incarne une Cate Blanchet superlative – on avait tant aimé l’actrice dans Carol – est fictif, même si là aussi tant d’éléments s’approchent de réalités qu’on a connues.

J’invite à lire l’article du Monde – « Tár » : Todd Field filme une Cate Blanchett au sommet de son art. En particulier ceci :

« Après avoir fait mesurer l’ego de son héroïne (master class, réactualisation de sa page Wikipédia, fans en pâmoison…), Field le perce d’infimes brèches : un cours à la Juilliard School la confronte à un élève qui, sans détour, affirme ne pas s’intéresser à ce grand misogyne de Bach. Pour Tár, ce sera l’occasion d’une stupéfiante mise au point, tout en mots d’esprit et en répliques assassines, « les architectes de votre âme semblent être les réseaux sociaux ». L’échange est brillant : Field avance sur une corde raide tout en parvenant à se montrer intraçable. Ce n’est pas lui qui éructe contre la culture woke, mais bien son héroïne. L’élève quitte la salle, avant de lâcher : « Vous êtes une vraie salope. »/…/

Une série d’événements viendra confirmer son intuition : Tár manigance pour embaucher une musicienne qui lui a tapé dans l’œil, fait tout pour passer sous silence le suicide d’une étudiante boursière sous son emprise. Tout un petit cénacle de proches et d’assistants sont les témoins impuissants des abus impunis de cette femme trop exceptionnelle pour se soumettre au regard de la société – elle lui préfère celui de Dieu.

Mais ce serait réduire Tár à ce qu’il n’est pas : une sorte de film à thèse sur la cancel culture. Il saisit poétiquement l’air du temps, y puise une nouvelle manière de raconter une histoire. Surtout : il laisse tranquille le spectateur, libre de se positionner, de se perdre et de ne pas savoir ce que sera la scène d’après – cette errance est un cadeau qui est devenu trop rare au cinéma » (Murielle Joudel, Le Monde, 25 janvier 2023)

Père, frère et soeur

Mardi soir, quelle ne fut pas ma surprise de retrouver mon vieux complice et ami, François Hudry, que je n’avais plus vu depuis plusieurs années, devant l’entrée du théâtre des Champs-Elysées !

« Je ne pouvais manquer ce concert » me dit l’ami François, « j’ai tellement bien connu Marcello Viotti, alors qu’il n’était même pas encore chef d’orchestre ». Ce soir à l’affiche, Lorenzo le chef, Marina la mezzo-soprano, honoraient en quelque sorte la mémoire de leur père si brutalement disparu d’une crise cardiaque à 50 ans en 2005.

Beau programme pour mettre en valeur une phalange nettement moins célèbre que l’orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, l’orchestre philharmonique néerlandais : la Passacaille de Webern, les cinq Rückert-Lieder de Mahler (qui devaient échoir à Matthias Goerne, malade, remplacé in extremis par Marina Viotti), et la 2ème symphonie de Brahms.

Pour plein de bonnes ou mauvaises raisons, on n’a pas envie de se livrer à l’habituel exercice critique : Marina n’a pas exactement la voix ombrée qu’on attend dans ce cycle, Lorenzo, qui ne résiste jamais à la tentation de Narcisse sur Instagram – mais on l’aime aussi pour cela ! – nous laisse un peu sur notre faim dans une symphonie de Brahms magnifiquement agencée, à laquelle il manque juste le souffle dévastateur qui fait les grandes émotions.

Déjà on sait gré à Lorenzo Viotti de faire ce qu’on rêverait de chaque chef d’orchestre : un mot au public pour expliquer succinctement et avec des mots simples le programme, les oeuvres. On le sait d’expérience : cette abolition de la distance entre scène et salle rend le public plus disponible, plus attentif.

Premier bis, tout à fait inattendu : le motet de Mozart Ave verum corpus, l’une de ses dernières oeuvres, joué et surtout chanté debout par l’orchestre, sans explication. Le second est plus évident : la première danse hongroise de Brahms (l’une des trois que Brahms a lui-même orchestrées, d’un recueil initialement écrit pour piano à quatre mains)

Hollywood babylonien

J’avais moyennement aimé son film/comédie musicale La La Land, mais il faut reconnaître que le Franco-Américain Damien Chazelle, honoré de l’Oscar de la meilleure réalisation pour ce film de 2016, nous a sacrément bluffé avec son dernier opus, Babylon.

Tout est too much dans ce très long-métrage, 3 heures qui passent sans qu’on s’en aperçoive, malgré quelques scènes longuettes. Mais quel cinéma flamboyant, hymne à la grandeur éternelle d’Hollywood, même si quelques critiques y ont vu plutôt la décadence et le désastre. On n’a pas le souvenir d’avoir vu de longtemps une telle débauche de moyens, jamais gratuits, une tel soin du détail en même temps qu’un geste épique. Et quelle distribution ! Brad Pitt, Margot Robbie, le très émouvant Diego Calva et une ribambelle de seconds rôles exceptionnels.

C’est un film de saison pour les longs dimanches après-midi, pas pour les enfants, mais pour les adultes que nous sommes et qui avons la nostalgie d’un Hollywood que nous n’avons jamais connu.

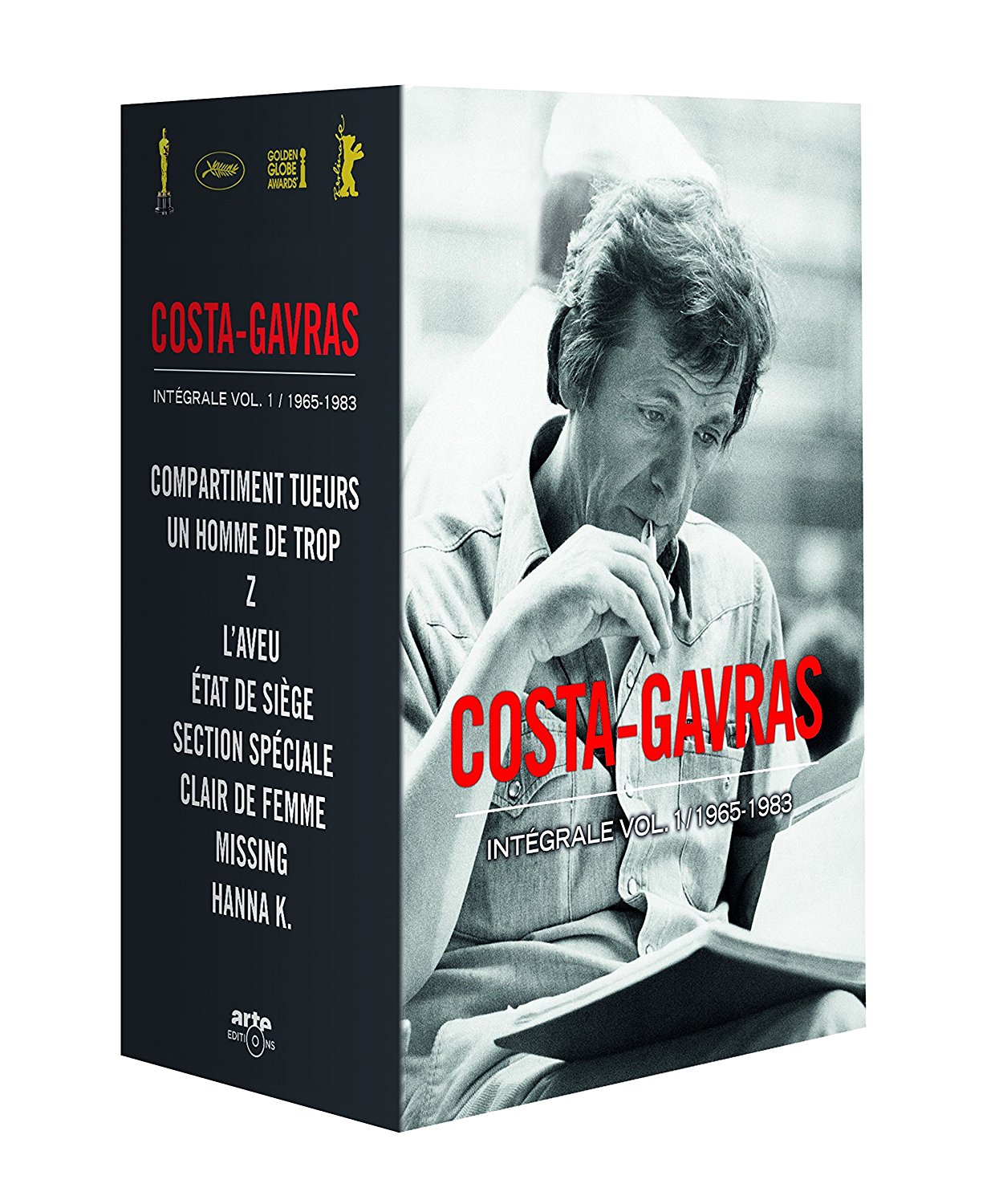

Choix vite fait puisque je n’avais encore jamais regardé le tout premier film du cinéaste d’origine grecque

Choix vite fait puisque je n’avais encore jamais regardé le tout premier film du cinéaste d’origine grecque