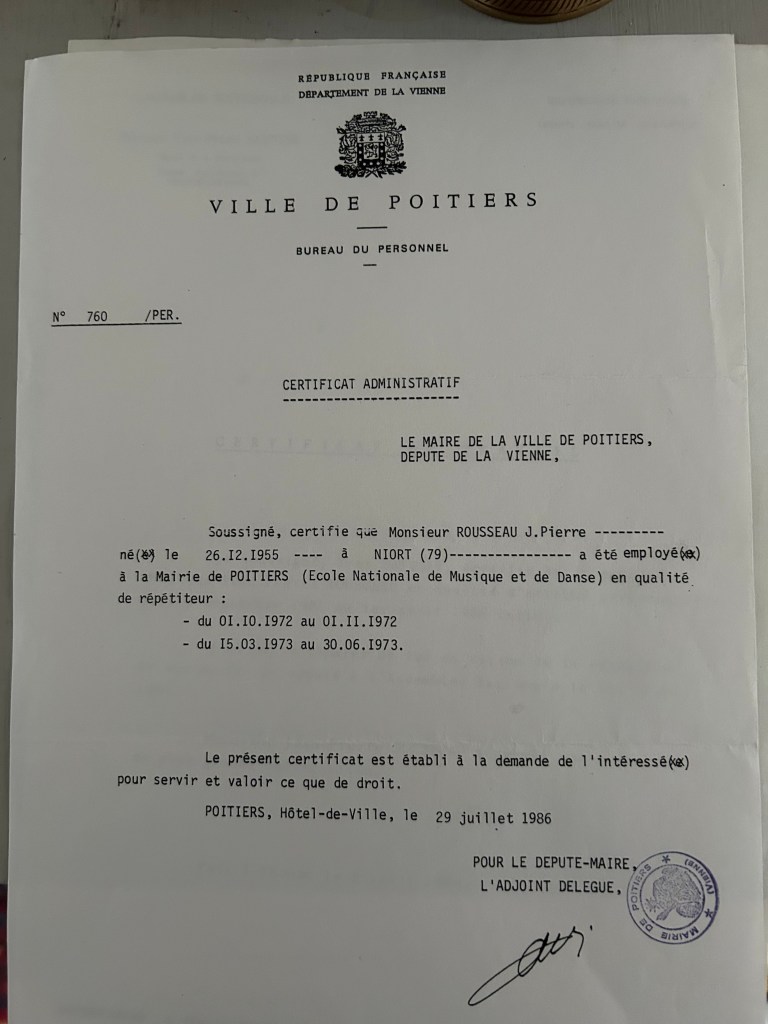

J’ai grandi, étudié, travaillé même à Poitiers, chef-lieu du département de la Vienne. En gros mes vingt premières années. J’ai retrouvé tout récemment mon premier certificat de travail. La période « sans travail » doit correspondre à la mort de mon père. Le Conservatoire m’avait confié des cours de solfège – j’avais 16 ans – à des adultes et retraités dans une annexe de la Mairie, située dans la ZUP, comme on disait alors, des Couronneries.

Mon père, brutalement mort d’un infarctus foudroyant le 6 décembre 1972, est inhumé au cimetière de la Cueille.

Depuis que ma mère a vendu la maison familiale en 1982 (voir Les maisons de mon enfance), je suis finalement revenu très peu dans cette ville où j’ai tant de souvenirs heureux.

J’ai profité (à moins que j’en aie pris le prétexte !) d’un concert ce mardi au théâtre auditorium de Poitiers

(lire ma critique sur Bachtrack : Thibaut Garcia sauve le concert de l’OCNA) pour passer quelques heures à refaire les chemins que j’empruntais sur ma Mob pour aller au lycée, à la fac à l’autre bout de la ville ou voir mes copains. Aucune nostalgie, ni regret, plutôt une émotion joyeuse de retrouver, presque inchangées, les maisons, les rues, souvent sans grâce, où j’avais mes habitudes amicales, voire amoureuses. J’avais déjà fait une sorte de « retour à Poitiers » en 2018 (voir Revoir Poitiers).

Tout change, rien ne change

Le plus frappant dans cette petite ville de province, c’est, à l’exception de quelques constructions emblématiques comme le TAP, et quelques aménagements de circulation, le fait que rien ne semble avoir changé. Le quartier des Rocs où j’ai vécu, notre maison qui dominait la vallée du Clain, le petit affluent de la Vienne qui traverse la ville et inonde les gares SNCF et routière dès qu’il pleut un peu fort. L’église Sainte-Thérèse, où j’ai enterré mon père et mon oncle, où j’aimais venir écouter un prêtre formidable, Pierre Roy, que j’ai désertée dès qu’il fut parti.

Rien n’a changé non plus dans l’école primaire privée où mes parents m’avaient inscrit – l’école Saint-Hilaire – ni dans le lycée public, aujourd’hui collège Henri IV, en plein centre ville, où j’ai fait mes classes de la 6e à la terminale.

Je me suis promené dans le centre ville, dans la rue Gambetta, la principale rue commerçante, là où, il y a encore quarante ans, on trouvait une grande Maison de la presse / librairie, la Libraire de l’Université, la Librairie des Etudiants, où se tenait un homme sans âge, lunettes et blouse blanche, à la tête d’un rayon de disques classiques où j’ai puisé, au prix le moins cher possible, les premiers éléments sérieux de ma discothèque classique. Plus rien aujourd’hui…Triste.

Au milieu de la rue, une église romane qui a fait l’objet d’une réhabilitation bienvenue, Saint-Porchaire, qui s’ouvre sur une double nef gothique.

Au croisement de la rue Gambetta et de la rue des Cordeliers, la seule enseigne qui n’ait pas changé depuis trente ans est le fameux pâtissier Rannou-Métivier, spécialiste d’un type de macarons qu’on ne trouve qu’ici.

En suivant la rue des Cordeliers, où la moitié des boutiques sont vides, on passe à l’arrière de l’ancien Palais de justice, où Jeanne d’Arc fut interrogée le 11 mars 1429 par les docteurs en théologie. De grands travaux de fouilles archéologiques sont en cours au droit de la Tour Maubergeon

On poursuit, par la rue du Marché Notre Dame, pour atteindre le parvis de la façade romane la plus célèbre de France, qui suscitait toujours l’étonnement des visiteurs, lorsque je faisais le guide, par sa taille modeste, alors qu’on la dénomme Notre-Dame-la-Grande.

Je n’ai pas eu le temps de descendre vers la sublime Cathédrale Saint-Pierre ni sa voisine Sainte-Radegonde, que j’avais longuement revues en 2018 (Revoir Poitiers). Je suis reparti vers ce qu’étudiants nous appelions toujours la Place d’Armes, en réalité place du Maréchal-Leclerc, où nous avions nos habitudes dans les grands cafés qui bordaient la place, aujourd’hui remplacés par des agences bancaires ! L’Hôtel de Ville domine la place. Il est dans l’actualité, puisque nul ne peut ignorer que la maire élue en 2020, Léonore Moncond’huy, s’absente à partir de ce 15 mars pour son congé maternité, sans que rien ne soit actuellement prévu dans la loi pour cet « intérim » à la tête de la municipalité ni pour l’indemnisation de la maire devenue mère.

Lui faisant face au bout de la rue Victor Hugo qui les relie, se dresse la Préfecture de Région, dont l’ancienne première ministre Élisabeth Borne a été la titulaire le temps d’une brève année entre 2013 et 2014.

Mes chemins de musique

J’ai été tôt inscrit au Conservatoire aujourd’hui « à rayonnement régional » toujours situé rue Franklin.

Solfège, piano (diplômes dans les deux disciplines) et même du violon, sans beaucoup de succès. Mais une petite notoriété avec l’enregistrement sur place et la diffusion, en 1973, de deux numéros d’une émission mythique de France Musique Les jeunes Français sont musiciens.

Ma toute première professeure de piano, une vieille demoiselle, Magdeleine Servant, m’invitait parfois dans son petit appartement, à l’arrière de l’Hôtel de Ville. J’adorais m’y rendre, sans doute pour les effluves d’un parfum capiteux mêlé aux cigarettes Kool qu’elle n’osait pas fumer au Conservatoire.

Le grand souvenir que j’ai de ces études musicales, c’est la prof qui m’a suivi jusqu’à mon diplôme final, Colette Meunier-Sicard, qui se présentait comme on le faisait à l’époque comme « Soliste de l’ORTF », une ancienne élève d’Aline van Barentzen. J’aimais son exigence intelligente : elle se désespérait toujours que je déchiffre facilement une partition et que j’en donne apparemment aussi facilement une interprétation musicale, mais au détriment de la finition technique. Je me rappelle encore très précisément l’examen de fin d’études, et le jury qui avait été réuni : Jean-Bernard Pommier, André Gorog, Michel Béroff ! Alors que j’attendais patiemment les résultats de leurs délibérations, on vint me chercher en me disant que le jury voulait m’entendre…Les trois me demandèrent de me remettre au piano, j’étais tétanisé – quelle erreur avais-je commise ? – pour que je leur rejoue la Fantaisie en do mineur de Mozart. Ils regardaient mes mains… et mes pieds. Je jouais ces premières pages sans pédale, simplement en gardant les mains au fond du clavier… et ils trouvaient ça étonnant… et passionnant, parce qu’eux-mêmes sans doute et leurs élèves utilisaient la pédale pour prolonger le son.

Mais ce n’est pas tant grâce au Conservatoire que par l’activité alors intense des Jeunesses musicales de France que j’ai fait mon éducation musicale, ouvert mes horizons. Quand, dans un amphithéâtre moderne, annexe de l’Hôtel Fumé, qui abrite toujours la faculté de Sciences humaines de l’Université de Poitiers, on pouvait entendre/découvrir la musique ancienne – merci à la magnifique personnalité qu’était Antoine Geoffroy-Dechaume (1905-2000), parcourir les Archipels d’André Boucourechliev (1925-1997)

Puis ce furent les premières saisons de concert des Rencontres musicales de Poitiers (lire : La découverte de la musique) et des artistes qui allaient me marquer à jamais : Christian Ferras, Georges Cziffra, Alexis Weissenberg. Ça c’était au théâtre de Poitiers, qui a failli disparaître il y a quelques années, qui a été réhabilité sans beaucoup d’égards pour ses proportions initiales (avec cette surélévation particulièrement laide)

Dans l’immense salle des Pas Perdus de l’ancien Palais de Justice, je me rappelle d’abord Yehudi Menuhin et sa soeur Hephzibah

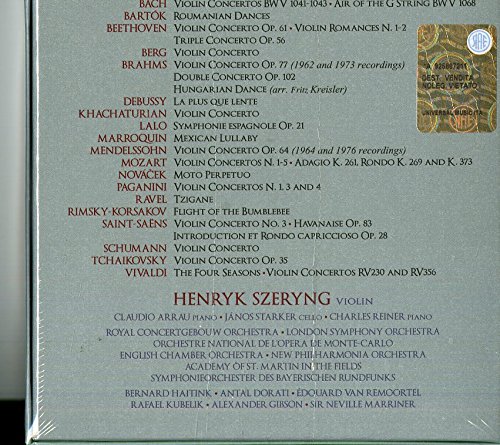

Devant ces immenses cheminées, je me rappelle un autre violoniste, Henryk Szeryng, connu pour son caractère parfois odieux. Il dirigeait l’Orchestre de chambre de Poitiers, l’ancêtre de l’actuel Orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine dans les Quatre saisons de Vivaldi dont il était le soliste. L’orchestre avait à peine commencé qu’il l’arrêta d’un geste impérieux, se retourna vers le public qu’il prit à témoin du fait que, selon lui, l’orchestre « jouait faux », qu’il fallait recommencer depuis le début… J’aurais été à la place des musiciens, je me serais levé et aurais quitté la scène et le concert !

Il y avait aussi parfois de beaux concerts dans la grande chapelle de « mon » lycée Henri IV, je me souviens de Raymond Leppard et de l’English Chamber Orchestra…