Je n’y arrive pas, je n’y arrive plus. L’envie me taraude de fermer les écoutilles jusqu’à dimanche matin. Ce que je pense, dis ou écris, ne changera rien au chaos des esprits ni au choix des électeurs (relire éventuellement Tristes constats).

Comme si j’avais besoin de me conforter dans un pessimisme qui m’est d’ordinaire étranger, j’ai relu Les ingénieurs du chaos de Giuliano da Empoli, un essai qui date de 2019, tragiquement prémonitoire. Il faudrait le conseiller à tous les électeurs tentés d' »essayer » l’extrême droite :

« Un peu partout, en Europe et ailleurs, la montée des populismes se présente sous la forme d’une danse effrénée qui renverse toutes les règles établies et les transforme en leur contraire.

Aux yeux de leurs électeurs, les défauts des leaders populistes se muent en qualités. Leur inexpérience est la preuve qu’ils n’appartiennent pas au cercle corrompu des élites et leur incompétence, le gage de leur authenticité. Les tensions qu’ils produisent au niveau international sont l’illustration de leur indépendance et les fake news, qui jalonnent leur propagande, la marque de leur liberté de penser.

Dans le monde de Donald Trump, de Boris Johnson et de Matteo Salvini, chaque jour porte sa gaffe, sa polémique, son coup d’éclat. Pourtant, derrière les apparences débridées du carnaval populiste, se cache le travail acharné de dizaines de spin-doctors, d’idéologues et, de plus en plus souvent, de scientifiques et d’experts du Big Data, sans lesquels ces leaders populistes ne seraient jamais parvenus au pouvoir.

Ce sont ces ingénieurs du chaos, dont Giuliano da Empoli brosse le portrait. Du récit incroyable de la petite entreprise de web-marketing devenue le premier parti italien, en passant par les physiciens qui ont assuré la victoire du Brexit et par les communicants qui ont changé le visage de l’Europe de l’Est, jusqu’aux théoriciens de la droite américaine qui ont propulsé Donald Trump à la Maison Blanche, cette enquête passionnante et inédite dévoile les coulisses du mouvement populiste global. Il en résulte une galerie de personnages hauts en couleur, presque tous inconnus du grand public, et qui sont pourtant en train de changer les règles du jeu politique et le visage de nos sociétés. » (Présentation de l’éditeur)

Privatisation ?

Juste un mot sur un sujet qui ne semble pas alarmer grand monde : la privatisation de France Télévisions et de Radio France annoncée par le Rassemblement national. Oh bien sûr il y a les protestations d’usage, les appels des syndicats, mais les journalistes, y compris du service public, n’y accordent qu’un intérêt très relatif. Je n’ai encore vu aucun reportage, aucune enquête, qui décrive les conséquences d’une telle opération, si tant est qu’elle soit tout simplement réalisable. Un des acolytes de l’auto-proclamé futur Premier ministre essayait bien de rassurer son interrogateur en rappelant que les lois de la concurrence (l’Europe n’a pas que du mauvais semble-t-il) empêcheraient M. Bolloré d’accroître son empire médiatique. Mouais…

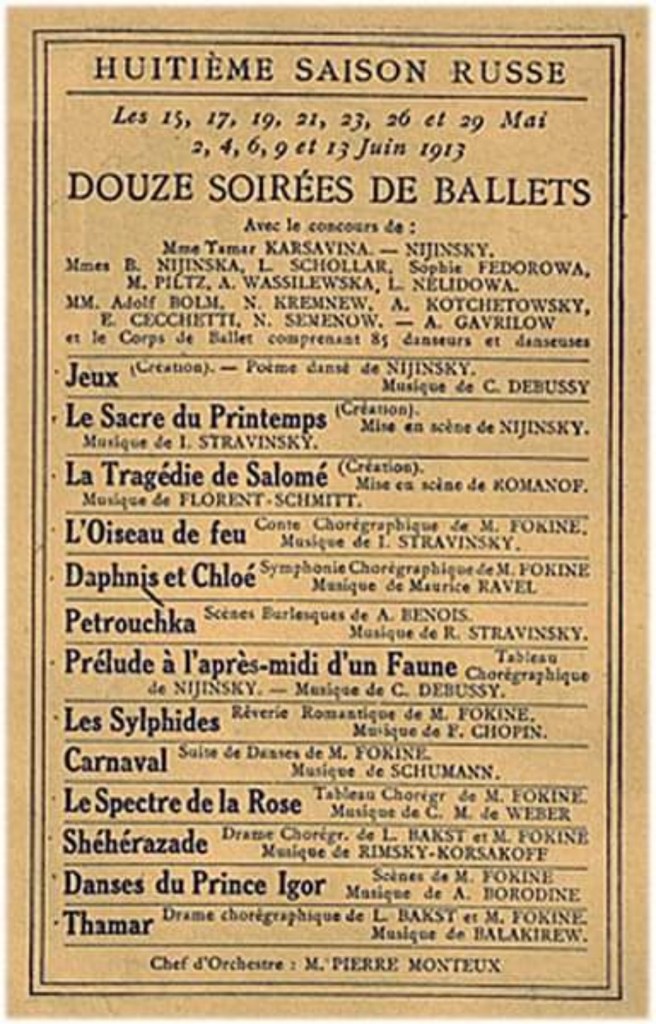

En revanche, personne ne semble se soucier du devenir des deux orchestres, du Choeur et de la Maîtrise de Radio France. Entre nous, le projet du gouvernement de fusion des entités actuelles en un seul pôle de service public avait aussi de quoi nourrir les inquiétudes.

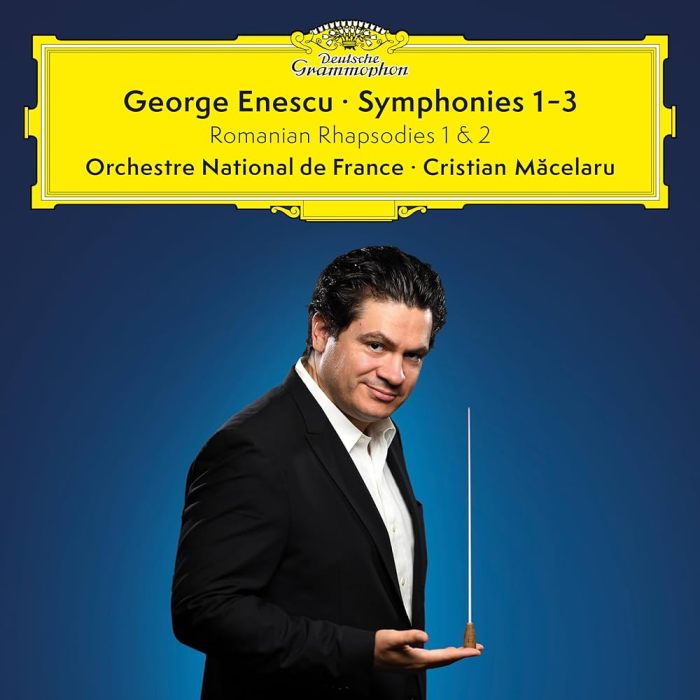

En espérant que ces lendemains n’adviendront pas, réécoutons ce que les formations du service public peuvent produire de meilleur.Ici l’Orchestre national de France et Cristian Macelaru à Bucarest en septembre dernier

Oublier le chaos

J’ai trouvé refuge dans ma discothèque pour échapper au chaos ambiant et à venir.

Alexandre Tharaud qui a raison de manifester son inquiétude nous offre ces jours-ci le meilleur remède à la morosité, avec cette formidable compilation :

Dans le coffret Warner des enregistrements de Wolfgang Sawallisch (lire Les retards d’un centenaire), il y a deux pépites que les mélomanes chérissent depuis longtemps, les deux seuls enregistrements officiels de concertos que Youri Egorov a réalisés (lire La nostalgie des météores) : le 5e concerto de Beethoven et les 17 et 20 de Mozart.

J’ai eu envie de me replonger dans ce fabuleux coffret édité aux Pays-Bas et composé de prises de concert. Tout y est admirable.

Dans un récent article que je consacrais, entre autres, aux Etudes de Chopin, j’avais oublié de mentionner l’enregistrement exceptionnel de Yuri Egorov :

J’avais tout autant oublié Lukas Geniušas que j’avais pourtant entendu donner les deux cahiers à la fondation Vuitton en 2016, et invité à trois reprises à Montpellier.

Je trouve sur YouTube cette magnifique captation réalisée au conservatoire de Bruxelles, apparemment sans public (Covid ?)

Salut à la France

Je ne peux pas clore ce billet sans cet air de circonstance :

Croyons avec notre chère Jodie Devos que c’est cette France que nous aimons qui sortira victorieuse.

Post scriptum : Une ode à la joie

Depuis que j’ai bouclé ce papier hier soir, j’ai écouté une nouveauté qui m’a remis en joie, et qui est vraiment ce dont nous avons besoin aujourd’hui :

Encore une version de ce triple concerto de Beethoven, qui, en dehors de son ‘aspect inhabituel, l’insertion d’un trio avec piano dans une pièce d’orchestre, n’est pas le plus grand chef-d’oeuvre de son auteur ? Oui mais joué comme ça par cette équipe, on oublie toutes les réserves, on se laisse porter par l’inépuisable tendresse et la formidable énergie que dégagent ces musiciens qu’on adore : Benjamin Grosvenor au piano (comment pourrais-je oublier les 3e et 4e concertos de Beethoven joués à ma demande à Montpellier en juillet 2022 ?), Sheku Kanneh-Mason au violoncelle, qui force mon admiration chaque fois que je l’entends en concert (lire sur Bachtrack : La jeunesse triomphante de Sheku Kanneh-Mason), Nicola Benedetti que je ne connais que par le disque, et un chef, Santtu-Matias Rouvali, à qui je dois bien avoir consacré une dizaine de billets sur ce blog !

Mais il n’y a pas que le triple concerto sur ce disque. Les « compléments » sont tout sauf secondaires, ils font partie de la partie la moins connue de ‘l’œuvre de Beethoven, toutes ces mélodies, ces Songs qu’il a collectés sur les îles britanniques, arrangés pour quelques-uns pour trio autour du magnifique Gerald Finley.