Claudia Cardinale (1938-2025)

Depuis la mort d’Alain Delon (lire Ce que ne m’a jamais dit Alain Delon), je me demande quels qualificatifs on pourra trouver pour saluer les stars de cette génération, encore vivantes comme Brigitte Bardot, Sophia Loren, ou fraîchement disparues comme Robert Redford et Claudia Cardinale

En dehors de la coquetterie d’une chevelure toujours d’un noir de jais, l’actrice disparue hier n’a jamais usé d’artifices pour masquer les flétrissures de son âge. Et pourtant et peut-être pour cela, nous l’avons toujours aimée, dès ses premiers rôles jusqu’à ses rares apparitions des dernières années. Dans le regard, dans le sourire, il y a toujours eu chez Claudia Cardinale, cette séduction bienfaisante, qui n’était jamais vulgaire ni racoleuse. Un peu comme d’Audrey Hepburn, il émanait de C.C. un charme irrésistible, une gentillesse innée. Elle n’est pas morte pour ceux qui aiment le cinéma et je vais, comme des milliers d’autres, m’empresser de revoir d’abord les films que j’ai chez moi, et ceux que des amis sûrs, comme Jean-Marc Luisada, ne manqueront pas de me conseiller :

Et puis cette musique d’une insondable tristesse – fabuleux Fellini et Nino Rota –

Otto Gerdes l’inconnu

C’est un nom que j’avais souvent vu à l’arrière des pochettes de disques Deutsche Grammophon, Otto Gerdes (1920-1989). Une fois ou deux je l’avais vu comme chef d’orchestre. Je redécouvre son legs discographique grâce à un récent coffret de la collection Eloquence.

Je conseille la lecture de l’article de Christophe Huss dans Le Devoir, l’excellent journal canadien : Otto Gerdes, directeur artistique et chef..

Peut-être pas indispensable, mais avec quelques pépites qui ne sont pas négligeables, comme une très belle version de Tannhäuser et une « Nouveau Monde » de haute volée avec Berlin.

Robert Soëtens : un appel à l’aide

Parce que j’ai évoqué ici, au moins une fois, la figure de Robert Soëtens, créateur entre autres du 2e concerto pour violon de Prokofiev, mort centenaire en 1997, je suis régulièrement sollicité, encore tout récemment, par des lecteurs, journalistes, musicologues et autres qui s’intéressent à un personnage exceptionnel qui a traversé le XXe siècle, et connu de près l’élite musicale de la première moitié (Ravel, Milhaud, Prokofiev, etc.). Parce que Robert Soëtens m’avait confié un exemplaire du manuscrit de ses Mémoires (j’y fais référence dans cet article : Années 20).

Mais je n’arrive plus à remettre la main sur ce dossier (dans un carton vert, pourtant bien visible). Impossible que je l’aie jeté par mégarde.. J’ai dû le prêter (à quelqu’un de France Musique? de Radio France?). C »est pourquoi je fais appel ici à mes lecteurs, qui peuvent m’aider à retrouver ces précieux documents, en en parlant autour d’eux. Je vous en suis par avance infiniment reconnaissant.

Humeurs du jour à suivre sur mes brèves de blog

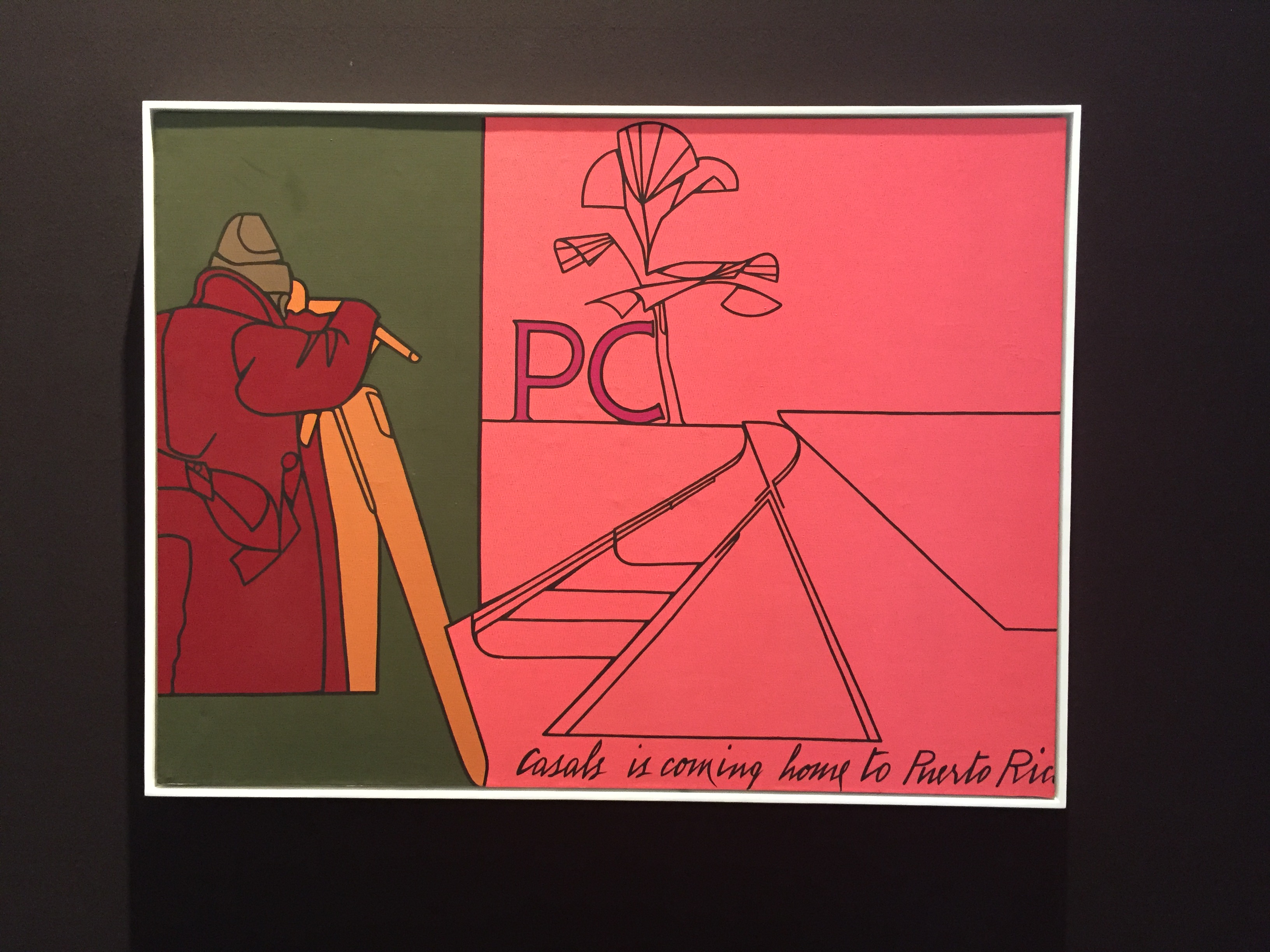

(Les collections liégeoises n’ont rien à envier à celles de musées plus prestigieux, au hasard cet hommage de Valerio Adami à Pablo Casals).

(Les collections liégeoises n’ont rien à envier à celles de musées plus prestigieux, au hasard cet hommage de Valerio Adami à Pablo Casals).