Du pipeau et du sérieux

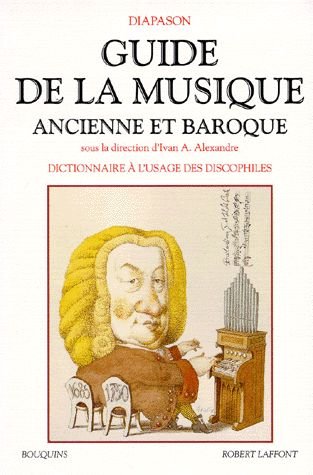

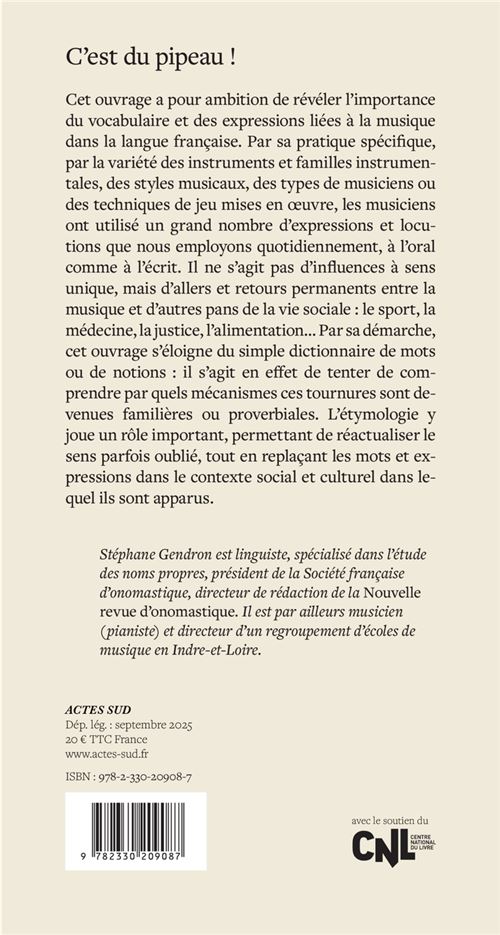

C’est en furetant chez Gibert que j’ai découvert – et acheté – une somme dont le titre accrocheur ne traduit qu’imparfaitement le contenu.

300 pages que je vais déguster comme il se doit, et qui sont, à ma connaissance, une première en ce qu’elles peuvent intéresser aussi bien les mélomanes – et les musiciens – que les amateurs de langue française. Où l’on prend conscience de l’influence de la musique dans notre langue de tous les jours…

Trop de Chosta ?

On a frisé l’indigestion mardi soir à la Philharmonie lors du concert de l’orchestre philharmonique d’Oslo dirigé par son chef, Klaus Mäkelä : deux symphonies de Chostakovitch dans la même soirée, c’était une performance autant pour les musiciens que pour l’auditeur. Ma critique à lire sur Bachtrack !

Le jeune Maazel : cherchez l’erreur ?

Finalement j’ai commandé ce coffret – même si je continue de trouver prohibitifs les prix de cette collection, dont le travail éditorial est admirable et souvent loué ici –

On connaissait déjà une grande partie des enregistrements du tout jeune Lorin Maazel – 27 ans – (lire L’Américain de Paris), mais il manquait ceux qui avaient été publiés par Philips au début des années 60, dans des répertoires où l’on n’attend vraiment pas le chef, et qu’il n’a plus jamais touchés dans la suite de sa longue carrière

CD 1

J.S. BACH Orchestral Suites Nos. 1–3

CD 2

J.S. BACH Orchestral Suite No. 4

Brandenburg Concertos Nos. 1–3

CD 3

J.S. BACH Brandenburg Concertos Nos. 4–6

CD 4

J.S. BACH Oster-Oratorium

Helen Donath ∙ Anna Reynolds

Ernst Haefliger ∙ Martti Talvela

RIAS-Kammerchor

CDs 5-6

J.S. BACH Mass in B minor

Teresa Stich-Randall ∙ Anna Reynolds

Ernst Haefliger ∙ John Shirley-Quirk

RIAS-Kammerchor

CD 7

HANDEL Music for the Royal Fireworks

Water Music

CD 8

PERGOLESI Stabat Mater

Evelyn Lear ∙ Christa Ludwig

RIAS-Kammerchor

CD 9

MOZART Symphonies Nos. 38 & 39

CD 10

MOZART Symphonies Nos. 40 & 41

CD 11

DVOŘÁK Symphony No. 9 ‘From the New World’

CD 12

FRANCK Symphony in D minor

CD 13

STRAVINSKY The Firebird: Suite

Le Chant du rossignol

CD 14

FALLA El amor brujo

El sombrero de tres picos

Grace Bumbry

Amateurs de baroque « historiquement informé » passez votre chemin ! Mais il y a déjà ici un péché mignon de l’Américain : l’étirement des tempos lents et la vitesse parfois mécanique pour les rapides, comme cette Water Music

On ne va se priver du bonheur d’entendre Teresa Stich-Randall dans une Messe en si qui, pour n’être pas philologique, se laisse écouter.

Et toujours humeurs et bonheurs dans mes brèves de blog