Un article pour évoquer trois inclassables : un film, un chef, une femme.

Un jeudi au cinéma

J’avais quelques heures devant moi, jeudi dernier, avant le deuxième des concerts de l’intégrale Sibelius à Radio France (voir mon dernier article Mes symphonies de Sibelius). J’ai choisi un film dont je ne savais rien, parce que la salle et l’horaire me convenaient, et je suis très bien tombé.

Le pitch : Arthur Berthier (Benjamin Biolay), critique rock relégué aux informations générales après avoir saccagé une chambre d’hôtel, découvre que le journalisme est un sport de combat. Envoyé à l’hôpital par un CRS en couvrant l’évacuation d’un camp de migrants, il tombe sous le charme de Mathilde (Camille Cottin) la responsable de l’association Solidarité Exilés et accepte d’héberger Daoud, un jeune Afghan, pour quelques jours croit-il.«

Pour son premier film, Julie Navarro réussit à traiter un sujet casse-gueule sous la forme d’une comédie romantique : ce n’est pas un faux documentaire militant sur ces pauvres migrants, impossibles à loger à Paris – même si tout sonne et résonne juste dans la description de ces bénévoles confrontés aux urgences du quotidien. Aucun personnage n’est caricatural, et si la fin, un peu trop attendue, vire à l’eau de rose, on n’a pas le sentiment de s’être fait avoir ni sur le contenu ni sur le contenant.

Sir Simon à Berlin

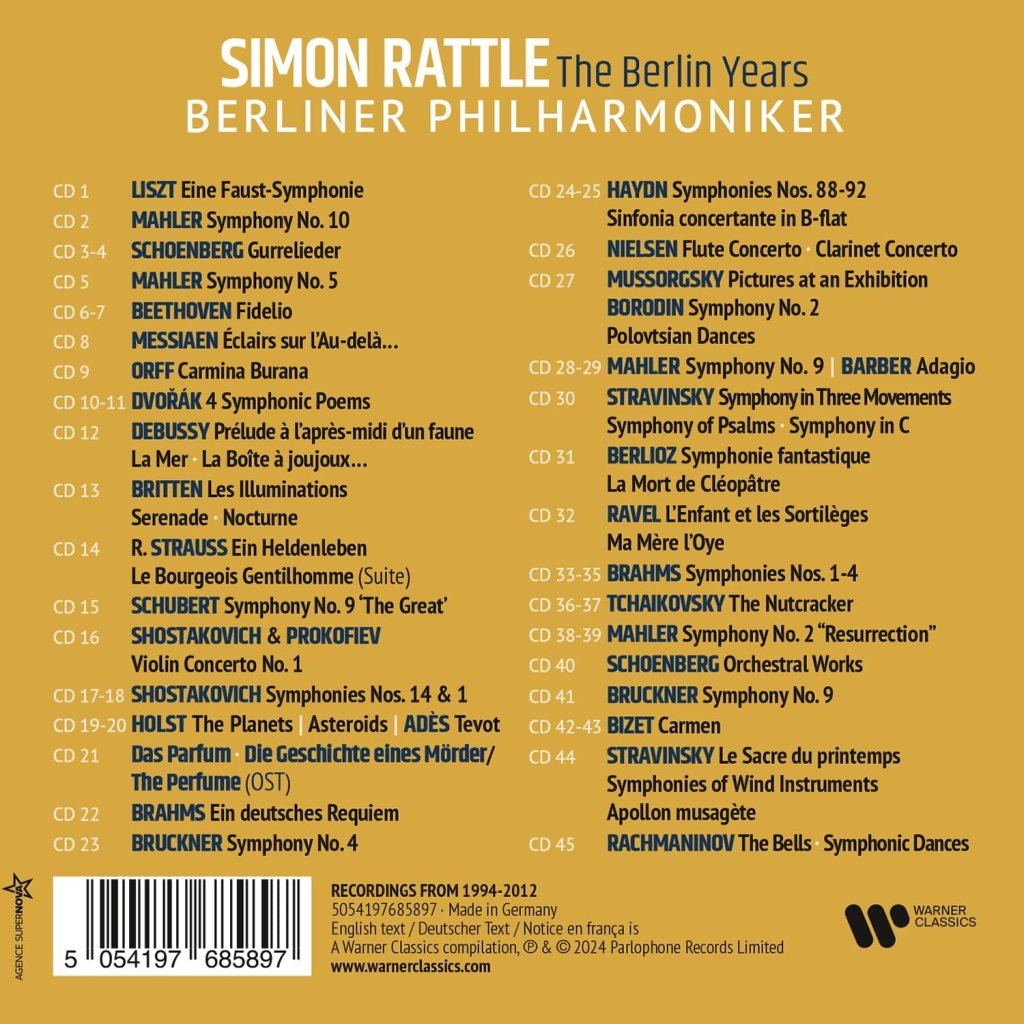

Après avoir « emboîté » sa nombreuse discographie à Birmingham, Warner vient de faire de même pour la période berlinoise de Simon Rattle

Je n’avais pas beaucoup de ces disques. Ce coffret comme le précédent me laisse perplexe quant à la trace que le chef anglais a laissée à Berlin. Peut-on imaginer discographie plus disparate, avec des redites de Birmigham à Berlin qui n’apportent rien de neuf ? Pourquoi des poèmes symphoniques de Dvorak ? une Symphonie fantastique qui manque complètement de folie ? On aime bien les Haydn qui suivent un triptyque (60,70,90) déjà gravé à Birmingham, une Carmen surprenante avec Mme Rattle dans le rôle-titre… On va essayer d’écouter le reste sans préjugés

D’autant que les quelques fois où j’ai entendu Simon Rattle en concert, je n’ai pas mesuré mes éloges : voir Berlin à Paris, Vérifications. Encore récemment à la Philharmonie, j’avais chroniqué pour Bachtrack sa Sixième de Mahler « suffocante ».

Hommage à Joséphine Markovits

Qui dans le microcosme musical parisien ne connaissait pas Joséphine Markovits, disparue ce 18 avril à l’âge de 77 ans ? Le portrait que Radio France fait d’elle est assez juste (Figure historique du Festival d’automne) mais il ne dit pas l’incroyable ténacité qui animait celle qui fut consubstantielle au Festival d’automne. Il y a trente ans quand je dirigeais France Musique, elle était déjà incontournable, en bisbille permanente avec toutes les autres institutions musicales de la place, a fortiori Radio France, dès lors qu’on lui résistait ou qu’on ne partageait ses enthousiasmes souvent coûteux. Sa technique, très bien rodée, pouvait se résumer à : « Je commande, vous exécutez (et vous payez !) ». J’en ai encore fait les frais comme directeur de la Musique, en octobre 2014… Mais Joséphine soulevait les montagnes, et finissait toujours par obtenir ce qu’elle voulait en faveur des créateurs et de la création. C’était de surcroît une commensale très agréable et dotée d’un sens de l’humour ravageur y compris à ses dépens !

Je ne suis pas sûr qu’il y ait encore dans notre univers culturel des personnages aussi clivants, entiers, voués tout entiers à leur passion.

Hommage !

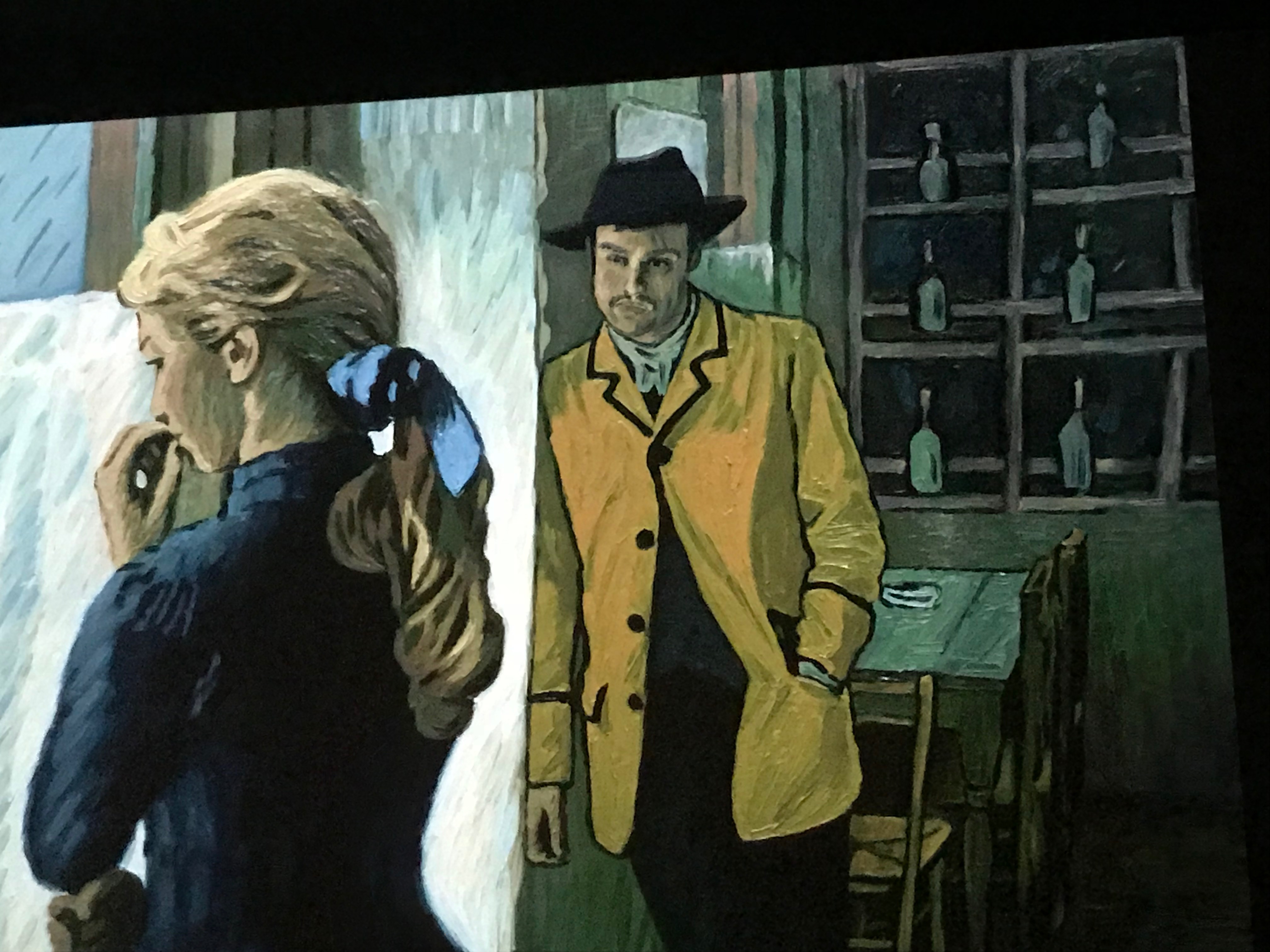

(L’intérieur de l’auberge Ravoux tel qu’il est aujourd’hui et tel que l’a connu Van Gogh)

(L’intérieur de l’auberge Ravoux tel qu’il est aujourd’hui et tel que l’a connu Van Gogh)

(Les simples tombes des frères Van Gogh dans le cimetière d’Auvers, la dépouille de Theo ayant été transportée des Pays-Bas à Auvers, en 1914, à la demande de sa veuve, pour que soient réunis dans la même sépulture les deux frères inséparables)

(Les simples tombes des frères Van Gogh dans le cimetière d’Auvers, la dépouille de Theo ayant été transportée des Pays-Bas à Auvers, en 1914, à la demande de sa veuve, pour que soient réunis dans la même sépulture les deux frères inséparables)