Mon père, qui aurait eu 95 ans hier, si la grande faucheuse ne l’avait brutalement emporté il y a cinquante ans, me disait toujours quand je critiquais un camarade d’école ou de collège : « Il y a toujours quelque chose de bon à trouver chez chacun, dans chaque situation ». Vision angélique ou naïve ? Je me demande ce que le professeur adoré de ses élèves qu’il était aurait pensé du monde d’aujourd’hui. Mais je n’ai jamais oublié son injonction, qui continue de me guider. Pourquoi perdre son temps et son énergie à détester, combattre, se fâcher? Les bonnes raisons d’espérer existent en ce début d’année 2023. À nous de les préférer à la résignation.

Inutile méchanceté

Mais puisque mon dernier billet – Même pas drôle – a suscité quelques commentaires, je confirme et signe ce que j’ai écrit à propos de Roselyne Bachelot et de son passage plus que controversé au ministère de la Culture. Le Monde (Michel Guerrin) n’est pas moins sévère que moi : « Si Roselyne Bachelot pose une bonne question – à quoi sert une politique culturelle aujourd’hui ? –, ses réponses sont un peu courtes ». Le Point relève : Roselyne Bachelot règle ses comptes avec la culture, ce qui est quand même un comble pour une ministre qui était censée défendre et aider le monde de la culture.

En fait, ce bouquin est la pire des publicités qu’on puisse faire à la Culture, Comme si nous avions besoin de tomber encore plus bas… Imaginons seulement la même chose de la part d’un ancien ministre de l’Intérieur ou de la Justice qui passerait « à la sulfateuse » – c’est l’expression employée par les médias pour Bachelot – les magistrats, policiers, gendarmes, hauts responsables dont il avait la charge. Ce serait un scandale ! Mais puisque c’est la Culture, allons-y gaiement. Non merci Roselyne !

Les jeunes Siècles

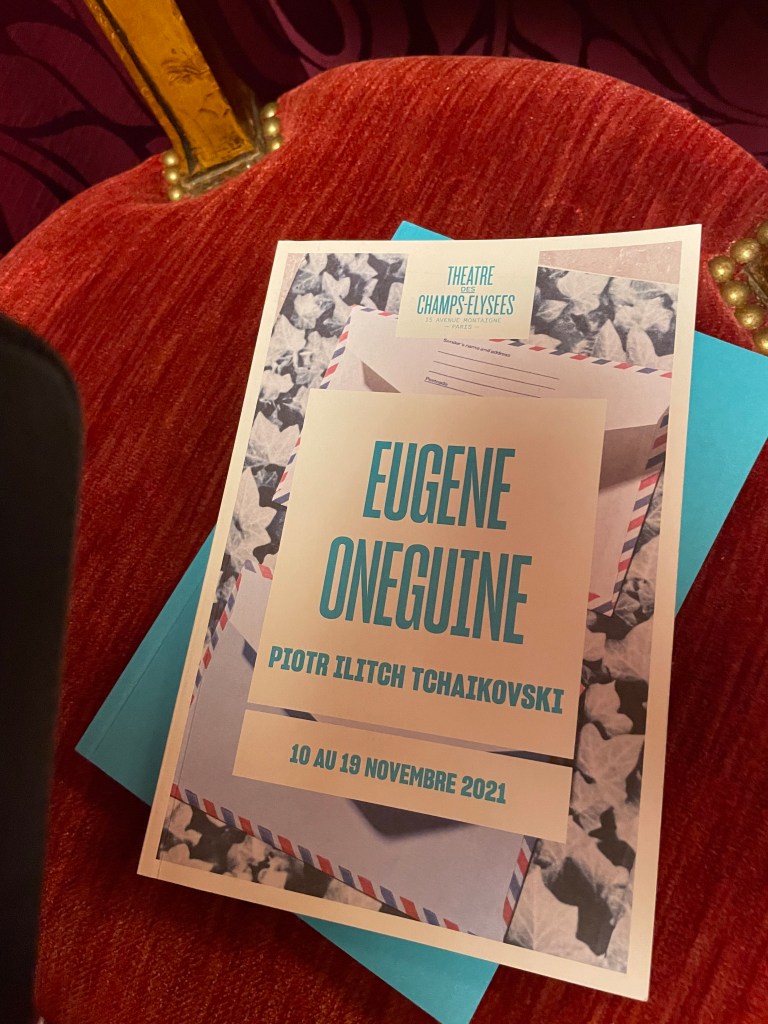

L’année musicale a bien commencé pour moi. Il y a une semaine c’était le concert-anniversaire des 20 ans des Siècles au Théâtre des Champs-Elysées. J’ai écrit pour Bachtrack un compte-rendu enthousiaste : Les Siècles ont vingt ans : une fête française.

Le même programme avait été capté le 5 janvier à Tourcoing. A déguster sans modération, surtout pour la première suite de Namouna de Lalo.

Depuis que je suis rentré de vacances, je prends un plaisir non dissimulé à découvrir le contenu d’un fabuleux coffret : celui que le label Praga consacre au plus célèbre quatuor tchèque du siècle dernier, les Pražák (prononcer Pra-jacques)

Une somme admirable, un enchantement sur chaque galette