Cette dernière quinzaine a été l’occasion, pour moi, de découvertes et de redécouvertes, dont j’ai envie de faire part ici, sans ordre précis autre que résultant des vagabondages de ma mémoire.

Comme je l’écrivais sur Bachtrack dans ma critique sur La Chauve-Souris donnée le 31 décembre à l’opéra de Vienne, « on ne connaît le chef Markus Poschner que par une récente intégrale au disque des symphonies de Bruckner « . Je l’avoue, je n’avais jamais entendu ce chef « en vrai ». Ce n’est pourtant pas un perdreau de l’année, mais c’est une fois de plus la preuve que les frontières existent toujours et encore dans le monde de la musique, comme je le dénonçais déjà il y a plus de dix ans (Frontières). Le chef allemand est certes venu diriger à deux reprises l’Orchestre philharmonique de Radio France (lire l’article de Pierre Michel sur Bachtrack), mais voilà, je ne l’avais pas repéré !

Dans cette récente captation réalisée à Stuttgart, on a un bel aperçu de l’art de Markus Poschner. D’abord une gestique, une attitude au pupitre qu’on ne peut s’empêcher de penser inspirées du grand Carlos Kleiber (comme on l’avait relevé avec Manfred Honeck dirigeant l’Orchestre national en octobre dernier), ensuite et surtout une conception anti-monumentale de Brahms, qui me séduit beaucoup.

On va donc suivre plus attentivement la carrière de ce chef !

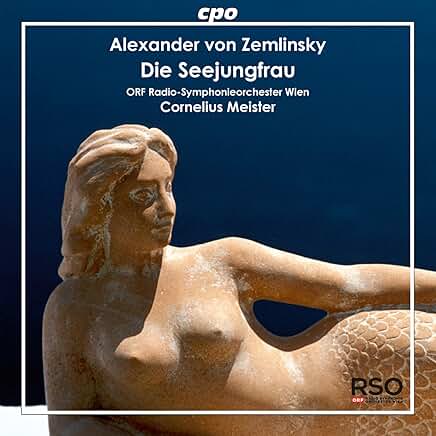

Quant au chef qui dirigeait Hänsel und Gretel à l’opéra de Vienne le 29 décembre (Vienne sur son 31), Cornelius Meister, c’était aussi une première pour moi de le voir et l’entendre « en vrai ». Je connaissais sa réputation de wagnérien (il a dirigé récemment à Bayreuth, à Lille), je n’ai donc pas été surpris qu’il réussisse particulièrement la partition d’Humperdinck.

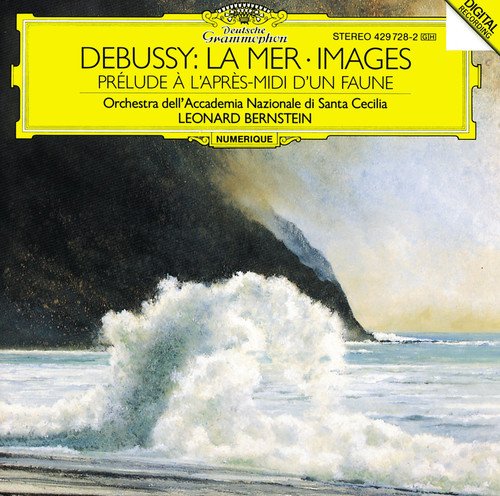

Au disque, Cornelius Meister a signé deux références pour des oeuvres que j’aime particulièrement :

Humperdinck à l’orchestre

Pour la cérémonie d’adieu à ma mère le 6 janvier dernier, j’avais choisi parmi quelques autres pièces musicales, le duo du 2e acte de Hänsel und Gretel, la prière des enfants dans la version de Georg Solti.

Le même passage – la pantomime -existe en version purement orchestrale. J’ai l’embarras du choix dans ma discothèque, mais je relève que la pièce n’est plus à la mode, si j’en juge par l’âge vénérable des enregistrements.

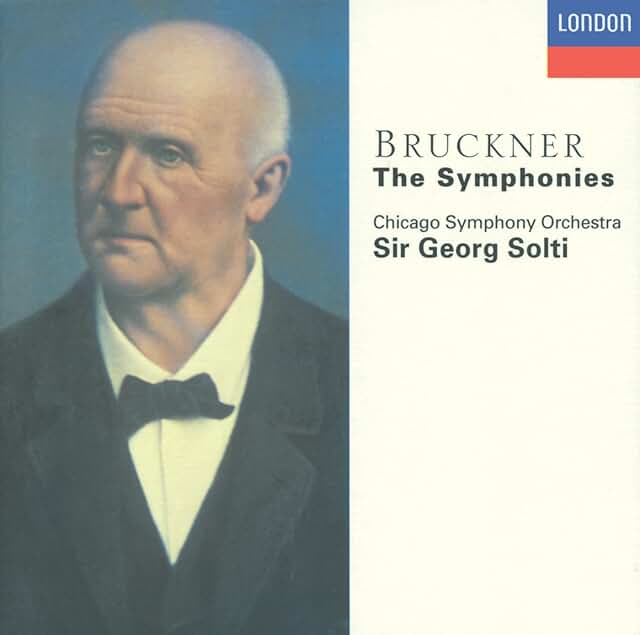

Bruckner à Chicago

Sauf erreur de ma part, deux chefs seulement ont enregistré une intégrale des symphonies de Bruckner à Chicago : Georg Solti et son successeur Daniel Barenboïm

Je n’ai jamais été convaincu par la sorte de perfection formelle de Solti, qui était beaucoup plus intéressant dans ses premières versions gravées à Vienne (5,7,8) à la fin des années 50.

En revanche, c’est par un disque de la 4e symphonie de Barenboim/Chicago que j’ai fait mon apprentissage de Bruckner

J’ai entrepris de réécouter cette première intégrale tout juste rééditée, que la critique a l’air de redécouvrir.

Inoubliable Moffo

J’ai le sentiment que cette artiste – Anna Moffo (1932-2006) – est aujourd’hui un peu oubliée. Je reprends, les uns après les autres, les enregistrements que j’ai d’elles, et je me délecte d’une voix toujours somptueuse, d’une sensualité, d’une chaleur qui reposent sur une technique infaillible. Et je fais régulièrement comme de bons camarades, je me balade dans ma discothèque avec des envies soudaines de réécouter de plus ou moins vieilles cires…

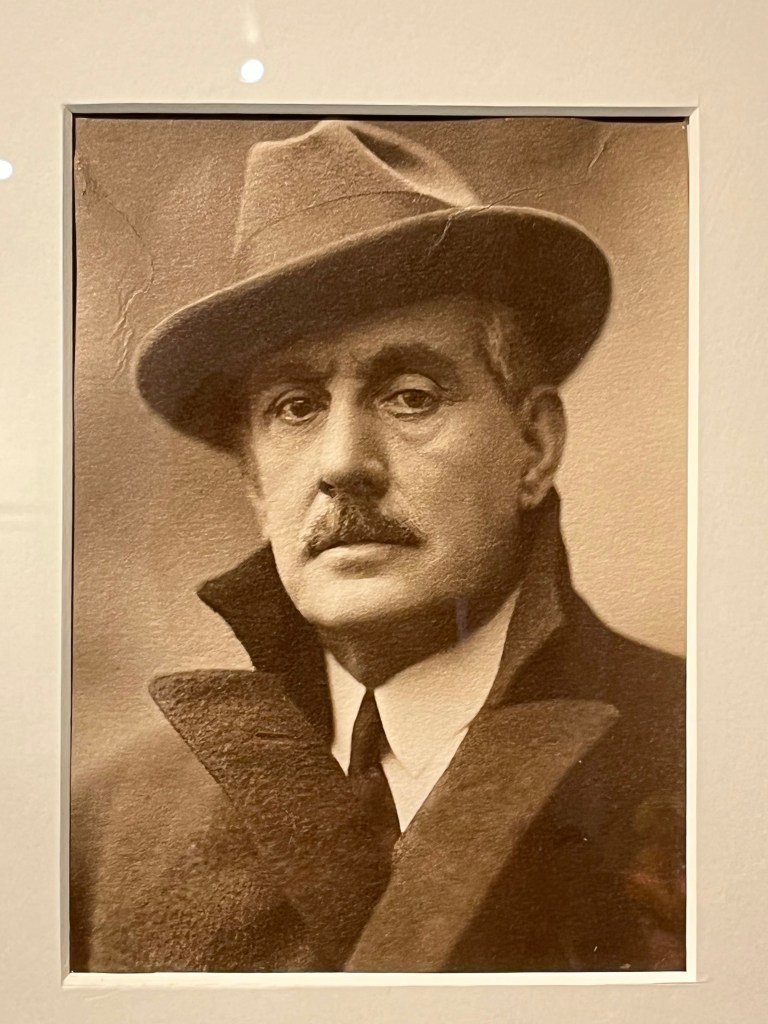

Et dans le cas de Traviata, c’est un fameux chef de théâtre que je redécouvre, Fernando Previtali (1907-1985)

Bychkov à Paris

La surprise étant passée (la nomination surprise à l’Opéra de Paris) je revisite le legs discographique de Semyon Bychkov qui mérite plus et mieux qu’un intérêt distrait. J’avais oublié une très belle 2e symphonie de Rachmaninov, enregistrée avec l’Orchestre de Paris. Je suis d’autant plus impatient d’assister bientôt à son prochain concert à la tête de son ancienne phalange.

Et toujours humeurs et réactions dans mes brèves de blog

Une statue assez laide trône à côté du Teatro comunale qui a pris le nom de l’enfant du pays.

Une statue assez laide trône à côté du Teatro comunale qui a pris le nom de l’enfant du pays.

La

La