J’aurais bien prolongé mon trop bref séjour à Bucarest. À propos de la Roumanie, j’ai employé l’expression de « pays cousin », c’est flagrant à Bucarest, où pourtant plus personne ne parle le français.

La langue roumaine est une langue… romaine, latine, pour l’essentiel, même si lexicalement elle emprunte beaucoup au russe.

Douceur de vivre

On ne peut pas – ce serait ridicule et déplacé – porter un jugement sur la qualité de vie d’une ville après y avoir passé quelques jours. Je constate simplement que Bucarest, que j’ai vue pour la première fois il y a 46 ans, puis deux mois après la révolution de décembre 1989 qui a destitué Ceaucescu, puis à nouveau en 2003 et en 2017, est une ville extrêmement attachante, où la douceur de vivre semble naturelle. Les nombreux parcs, jardins, étangs, promenades au coeur de la cité, des pistes cyclables parfaitement aménagées sur toutes les grandes avenues (la maire de Paris et ses adjoints responsables des « mobilités » pourraient utilement s’en inspirer), une jeunesse omniprésente, des terrasses de cafés accueillantes, confortent cette image.

Il ne faut pas redouter les contrastes architecturaux, l’héritage des années communistes, mais aussi celui de l’entre-deux-guerres où Bucarest était surnommée le Petit Paris.

On peut continuer de se désoler du projet pharaonique conçu par Ceaucescu qui abrite aujourd’hui le Parlement et nombre d’institutions démocratiques roumaines. On peut regretter que plusieurs quartiers, qui n’étaient pas forcément les plus anciens ni les plus agréables de Bucarest aient été rasés pour édifier ce palais mégalomaniaque et le quartier qui l’entoure. On peut aussi – ce qui est mon cas – trouver que l’ensemble a de l’allure et que les aménagements sont plutôt réussis.

Et contrairement à ce qui a pu être dit, les églises sont restées nombreuses, bien préservées ou restaurées, dans la capitale roumaine.

Une ville-musique

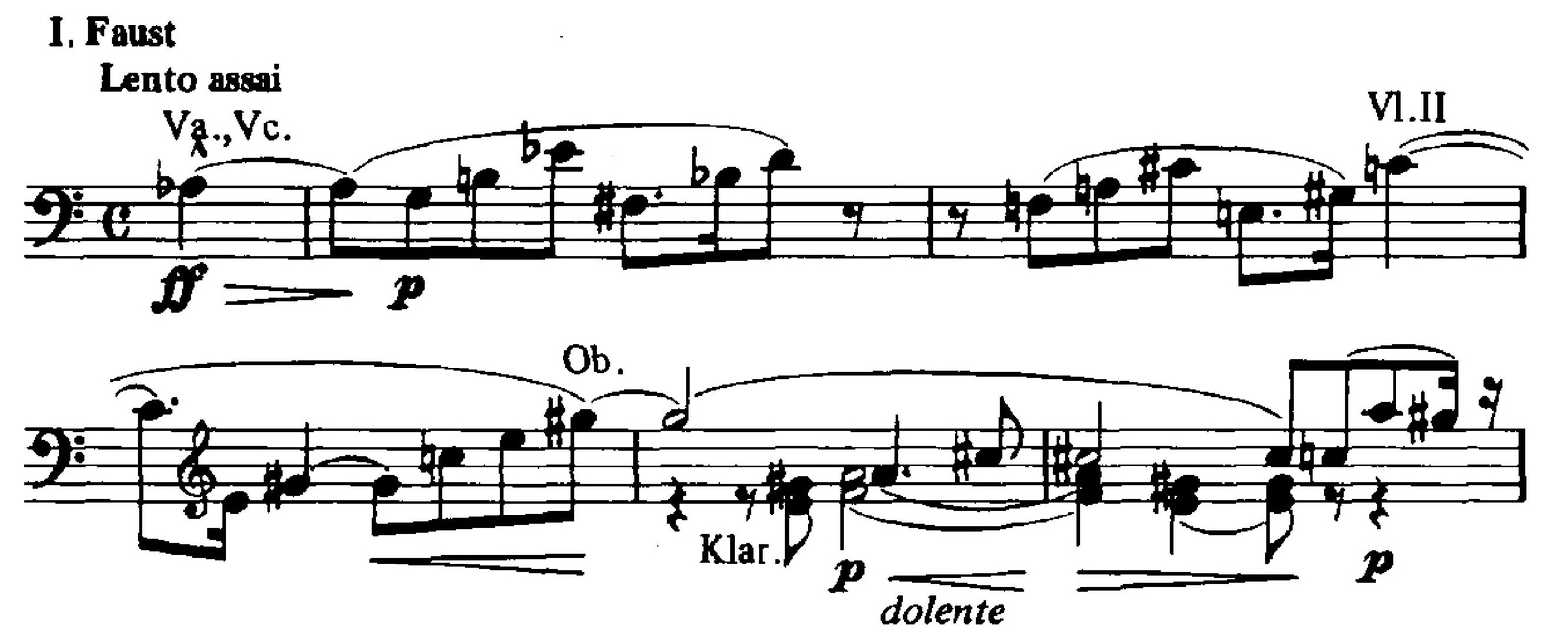

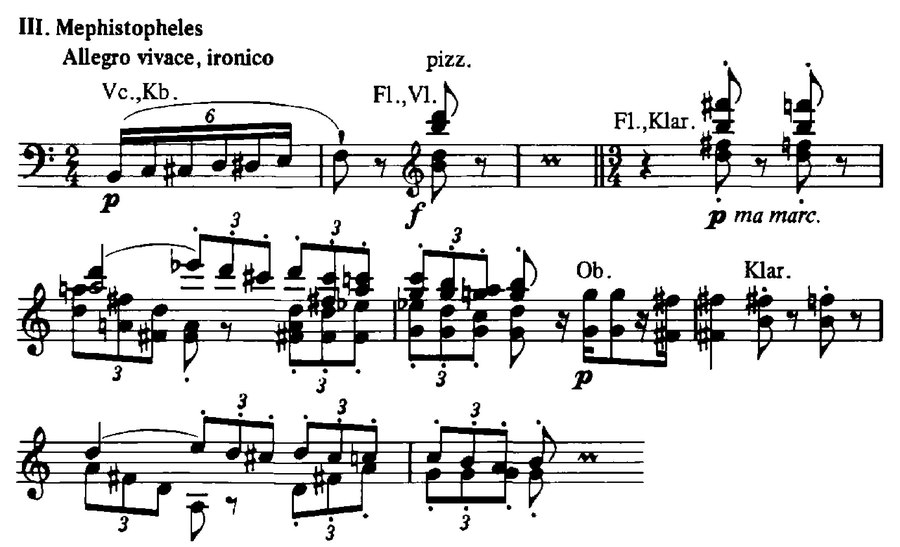

Mais, comme je l’ai écrit – Bucarest en fête – c’est pour la musique, et le Festival Enesco, que je suis venu en ce mois de septembre.

C’était assez émouvant, pour lui, pour le public, de revoir l’enfant du pays, Cristian Măcelaru, diriger deux concerts de l’Orchestre national de France.

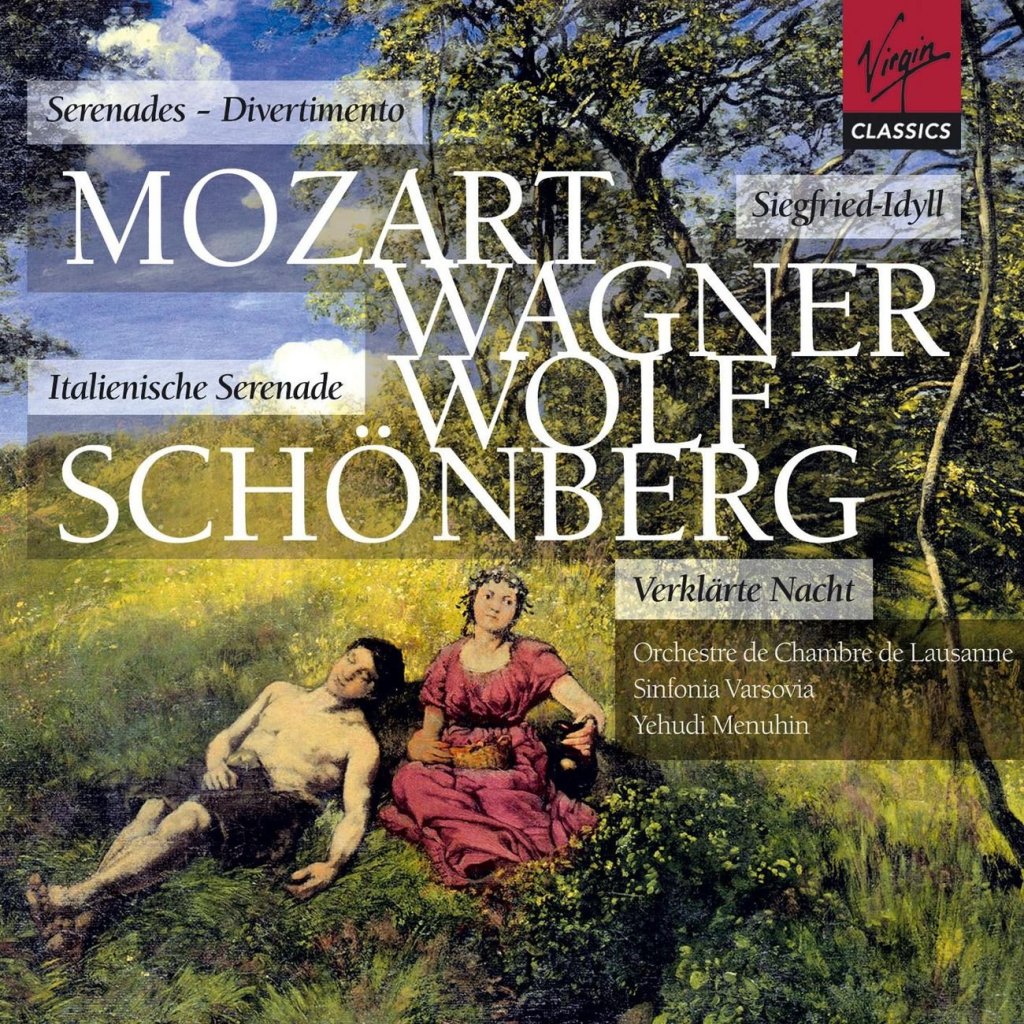

Et Bucarest est une ville où on trouve encore des disques : dans le hall de la Sala Palatului, pas moins de trois stands mieux garnis que n’importe quel rayon classique d’une FNAC parisienne. Et à l’extérieur, j’ai repéré au moins deux magasins bien fournis.

Electrecord était – je pense devoir en parler au passé – le grand label classique roumain (un peu à l’instar de Medodia en Russie), et cela faisait des années qu’on ne trouvait que très partiellement ses galettes. La radio roumaine a ses propres éditions. C’est évidemment avec bonheur que j’ai trouvé, et acheté, ceci :

Enregistrements introuvables en France ou sur les sites de téléchargement ! Soit dit en passant, le CD a encore du bon !

Et puis aussi ceci, l’intégrale de l’œuvre orchestrale d’Enesco par un chef aujourd’hui septuagénaire, Horia Andreescu qui n’a pas, en Europe de l’Ouest, la notoriété que son talent devrait lui valoir.