Dira-t-on en cette année qui célèbre le sesquicentenaire de la création de Carmen, et subséquemment du décès brutal de son auteur, Georges Bizet, que trop de Carmen tue Carmen ?

C’est bien possible, sinon probable. Je connais des amis qui ne supportent plus ni d’écouter, ni de voir Carmen. Je n’en suis pas, même si je ne cours pas après toutes les Carmen qui se présentent. Après le dossier très complet que consacre Diapason, dans son numéro d’avril, à « l’opéra le plus aimé au monde », je me suis amusé à réexaminer ma discothèque personnelle.

Comme Diapason, je mets depuis longtemps tout en haut de la pile la version Beecham, dont j’avais raconté les aventures et mésaventures (L’impossible Carmen)

Pas loin je place Rafael Frühbeck de Burgos avec un couple Carmen/Don José étonnant

C’est la même Grace Bumbry et les mêmes comparses qui seront du film réalisé à Salzbourg sous la direction de Karajan.

On mettra loin derrière le remake plantureux de Karajan pour DGG avec Agnes Baltsa, tout comme la version de 1964 avec Leontyne Price.

La Carmen de Maria Callas, n’est peut-être pas idiomatique, mais elle est d’abord très bien entourée et dirigée, et elle m’évoque un souvenir très particulier. Au cours de l’été 1973, j’étais au fin fond de la Roumanie dans un camping, avec pour seule liaison avec le « pays », un poste à transistor et en longues ondes France Inter. Un dimanche soir, la radio diffusait Carmen chantée par Callas. Surréaliste mais vrai !

Puis au hasard d’une Tribune des critiques de disques de France Musique, j’ai découvert la version de Georg Solti, à laquelle je n’ai cessé au fil des ans de trouver de plus en plus d’atouts, à commencer par l’incarnation si juste et touchante du rôle-titre par Tatiana Troyanos

Lorin Maazel, qui n’a pas toujours eu la main heureuse dans ses enregistrements d’opéra, réussit parfaitement la bande-son du film de Francesco Rosi. Julia Migenes n’est peut-être pas la plus grande chanteuse, avec ses partenaires elle incarne une Carmen plus que cr’édible

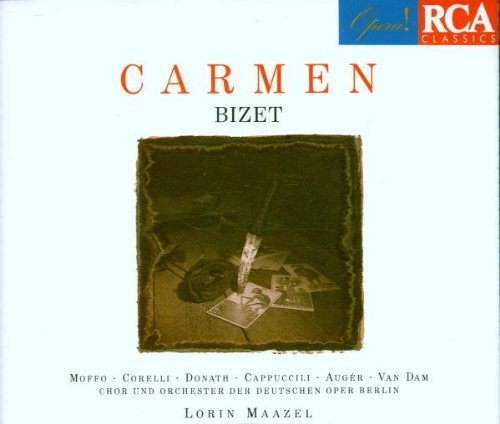

Lorin Maazel, quelques années plus tôt, a gravé une autre Carmen avec une interprète capiteuse à souhait, à laquelle il est difficile de résister, Anna Moffo

On s’étonnera peut-être que je ne place qu’ici, en tout cas pas dans les priorités, la version toujours présentée comme une référence de Claudio Abbado avec Teresa Berganza et Placido Domingo. Je n’ai jamais partagé l’engouement général pour cette version, que je trouve certes bien réalisée, mais trop statique, pas assez vivante. Et des soucis de prononciation rédhibitoires.

Très exotique aussi, mais pour d’autres raisons, la version de Thomas Schippers, grand chef de théâtre s’il en fut, avec une Carmen impossible en la personne de Regina Resnik, caricature de cantatrice et de Carmen en même temps. Rien ne va dans cet album, à part la direction racée de Schoippers et la rigueur de l’Escamillo de Tom Krause.

Je ne suis pas non plus très fan de la version de Michel Plasson, avec une Carmen vraiment peu crédible malgré (ou à cause de) la présence d’une Angela Gheorghiu que je n’arrive pas à me représenter en Carmen. Si Roberto Alagna fait un Don José émouvant, Thomas Hampson (Escamillo) et Inva Mula (Micaela) ne m’ont jamais convaincu.

En bonne dernière, malgré l’admiration qu’on nourrit pour le chef – Leonard Bernstein – et l’interprète principale – Marylin Horne – il faut bien reconnaître le ratage de cette Carmen.

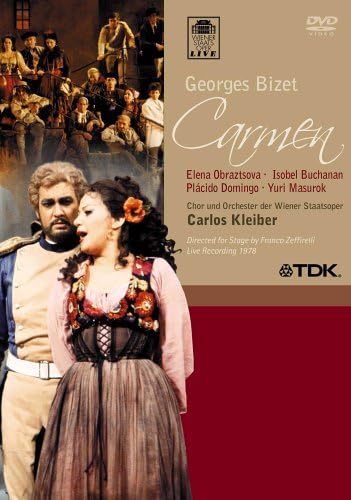

En DVD il y a plusieurs versions qui ne manquent pas d’intérêt. J’en ai 4 dans ma bibliothèque (Karajan/Price), Philippe Jordan avec la blonde Anne-Sofie von Otter à Glyndebourne, Anna-Caterina Antonacci avec John Eliot Gardiner, et la plus surprenante Carlos Kleiber à Munich avec un « cast » étonnant autour de l’éternel Placido Domingo, Elena Obraztsova (!) en Carmen, Isobel Buchanan en Micaela

Et toujours le quotidien sur : brevesdeblog