Philippe Jordan dirigeait hier soir, à l’Opéra Bastille, le dernier concert de son mandat de directeur musical de l’Opéra de Paris, fonction qu’il exerçait depuis 2009.

Ce fut une soirée exceptionnelle à plus d’un titre.

D’abord pour des raisons personnelles. Je connais Philippe depuis ses 14 ans, quand il était venu assister à une répétition de son père, Armin, avec l’Orchestre de la Suisse romande à Genève. Grand adolescent timide. Quelques années après, son père me parle de l’été qu’il va passer à Aix-en-Provence (un Mozart je crois), et me rapporte ce dialogue avec son fils : « Que fais-tu cet été? – Je serai à Aix – Comment ça à Aix ? – Oui je serai chef de chant assistant pour Le Chevalier à la rose dirigé par Jeffrey Tate… » Armin de m’avouer bien sûr sa surprise – son fils ne lui avait rien dit – et sa fierté, Philippe avait tout juste 19 ans !.

Sitôt nommé à Liège, je vais inviter plusieurs jeunes chefs au début de leur carrière. Comme Philippe Jordan, 29 ans, en 2003. Et dejà une personnalité affirmée, un programme original : la sérénade pour vents K. 488 de Mozart, la sérénade pour ténor et cor de Britten (avec le ténor anglais Patrick Raftery et l’un des cors solo de l’OPRL, Nico de Marchi), et la Troisième symphonie de Schumann.

La carrière de Philippe Jordan va ensuite se développer à un tel rythme que je ne parviendrai plus à le réinviter à Liège.

L’autre raison personnelle tient au choix de la deuxième partie de ce concert exceptionnel : l’acte III de Parsifal de Wagner. J’ai un souvenir réellement inoubliable du Parsifal qu’y avait dirigé Armin Jordan en 1997 (dans une mise en scène de Graham Vick).

Les autres raisons de partager ce concert exceptionnel tiennent, bien entendu, au formidable engagement qui a été celui de Philippe Jordan à l’Opéra de Paris. Le nouveau directeur de l’Opéra, Alexander Neef, dans un discours qui aurait gagné à plus de spontanéité, Emilie Belaud* au nom de ses collègues musiciens, avec des mots justes et sincères, ont rappelé tout ce que le chef suisse, aujourd’hui « patron » de l’opéra de Vienne, a apporté à l’Opéra de Paris. Bilan impressionnant : 40 ouvrages différents – lyriques et symphoniques – dirigés en 12 ans, des formations musicales qui ont encore gagné en qualité, en homogénéité, une osmose évidente entre chef et musiciens.

Je suis malheureusement loin d’avoir pu suivre toute cette aventure parisienne. De ces dernières années, me reviennent les souvenirs du Prince Igor, d’un Don Carlos, de Benvenuto Cellini des Gurre-Lieder de Schoenberg à la Philharmonie de Paris, de symphonies de Beethoven, pas les Wagner, ni Tétralogie, ni Tristan, à grand regret.

Mais il reste bien des témoignages filmés et enregistrés de ce mandat extraordinaire (voir plus bas)

Liszt et Parsifal

Pour cette soirée, non pas d’adieu, mais d’au-revoir (si l’on en croit les propos d’Alexander Neef et de Philippe Jordan lui-même), le chef avait choisi deux oeuvres emblématiques, qui lui permettait de faire jouer l’ensemble des musiciens de l’Opéra, les deux formations symphoniques, et un choeur d’hommes nécessairement restreint pour cause de Covid-19.

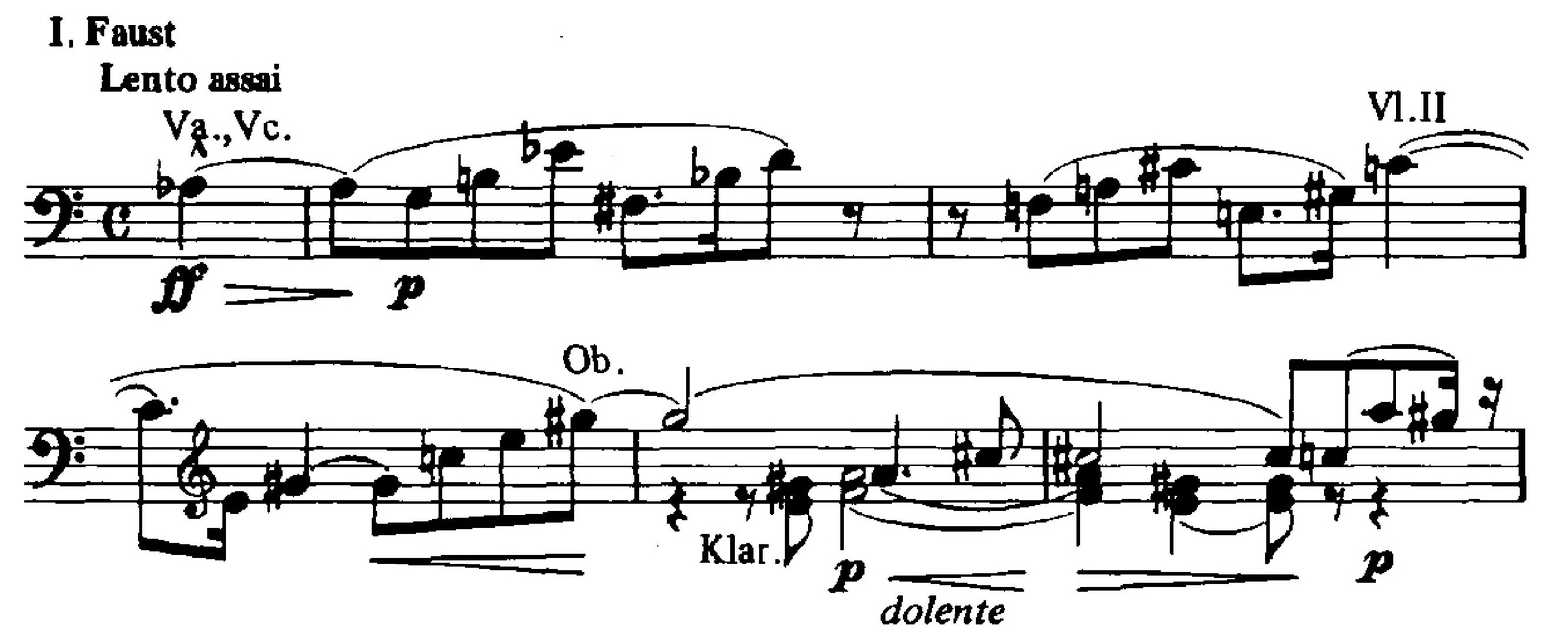

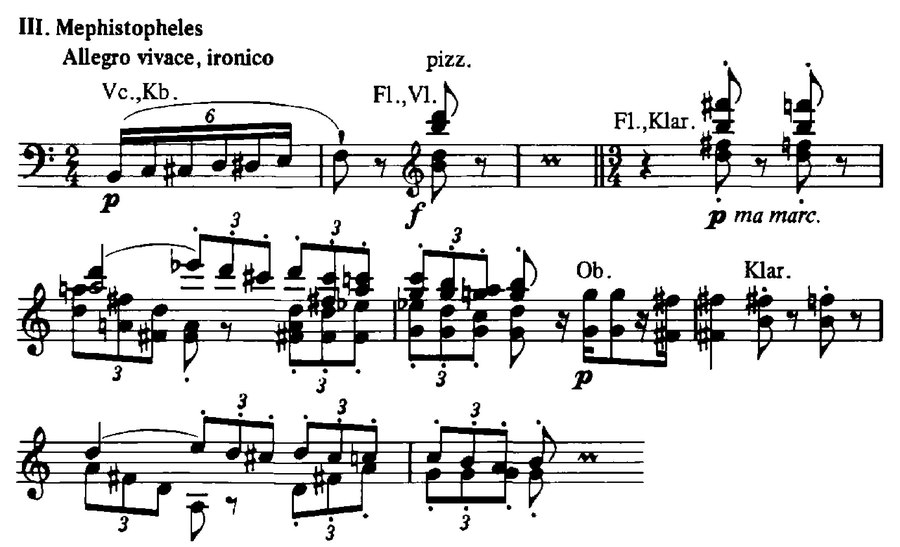

D’abord la Faust Symphonie de Liszt :

L’ouvrage est créé à Weimar le 5 février 1857, à l’occasion de l’ inauguration du monument dédié à Gœthe et Schiller

La Faust Symphonie est principalement écrite à Weimar au cours de l’été 1854. Encouragé par l’honneur que lui fit Berlioz en lui dédicaçant La Damnation de Faust, Liszt, termine la partition de la Faust-Symphonie, en trois mouvements (Faust, Marguerite, Méphistophéles) en octobre 1854. Elle compte trois cents pages !

La version originale n’utilise que des vents, des cors et des cordes. Liszt révise sa partition en 1860 en adjoignant à la fin un Chorus Mysticus, dans lequel des extraits du Second Faust sont chantés par un chœur d’hommes et un ténor solo.

J’ai fait le compte dans ma discothèque, une douzaine de versions, et pas par de petites pointures.

D’où vient qu’hier soir, j’ai trouvé l’oeuvre longue, vraiment longue, et pas vraiment passionnante, malgré l’engagement du chef, les formidables qualités de l’orchestre et de ses solistes ?

Parsifal acte III

La seconde partie du concert ne va pas nous lâcher une seconde et va aviver encore les regrets de n’avoir pas entendu Philippe Jordan dans les Wagner qu’il a dirigés ici. Mention pour la très brève intervention d’Ève-Maud Hubeaux – qu’on avait laissée en Dame Ragonde dans le Comte Ory dirigé par Louis Langrée à l’Opéra Comique – et pour les formidables René Pape (Gurnemanz), Andreas Schager (Parsifal) et le sublime Peter Mattei (Amfortas)

S’en est suivie une bonne demie heure d’applaudissements, de standing ovation, comme on ne se rappelle pas en avoir jamais connue à Paris. Mais le public comme les musiciens auraient pu chanter à l’adresse de Philippe Jordan : « Ce n’est qu’un au revoir… »!

Le legs de Philippe Jordan à l’Opéra de Paris

*Emilie Belaud a été quelques (très belles) années premier violon solo de l’Orchestre philharmonique royal de Liège, avant de rejoindre les rangs de l’orchestre de l’Opéra de Paris

Rien à redire à la formidable qualité d’ensemble de l’orchestre et des choeurs (qui auraient pu être mieux coachés pour la prononciation du russe), mais quelque chose de l’ordre de la couleur si profondément russe de la musique de Borodine m’a manqué, comme si Philippe Jordan s’en tenait à distance.

Rien à redire à la formidable qualité d’ensemble de l’orchestre et des choeurs (qui auraient pu être mieux coachés pour la prononciation du russe), mais quelque chose de l’ordre de la couleur si profondément russe de la musique de Borodine m’a manqué, comme si Philippe Jordan s’en tenait à distance. Pour le reste, je souscris complètement à la critique de Laurent Bury. Cette « actualisation » du Prince Igor est tellement téléphonée, qu’on n’en est même pas surpris.

Pour le reste, je souscris complètement à la critique de Laurent Bury. Cette « actualisation » du Prince Igor est tellement téléphonée, qu’on n’en est même pas surpris.