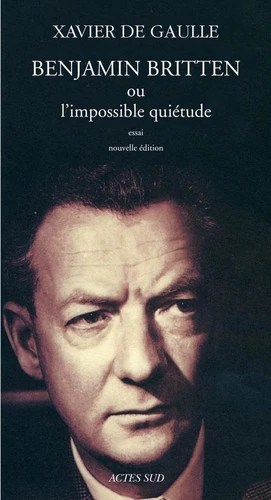

Faut-il prendre prétexte du cinquantenaire de sa mort, le 4 décembre 1976, pour célébrer Benjamin Britten ? Une fois qu’on a répété que c’est « le plus grand compositeur anglais » du XXe siècle, qu’on a cité les deux opéras qu’on représente régulièrement (Billy Budd, Peter Grimes), que sait-on vraiment, en France, de celui qui fut aussi un formidable pianiste, chef d’orchestre, et même altiste ?

C’est pourquoi j’ouvre une série d’articles consacrée à une personnalité, qui me rappelle une conversation d’il y a quelques années avec ma mère. J’essayais de lui faire raconter ses années à Londres, ses études à l’école d’infirmières du Kensington Hospital, et en même temps son rôle de nurse pour les enfants d’une famille aisée. C’est là qu’elle me dit que les B. recevaient régulièrement des amis le dimanche, et que parmi eux il y avait un couple d’hommes musiciens ou « quelque chose comme ça ». Je lui citai les noms de Benjamin Britten et Peter Pears, elle me confirma que ces visiteurs étaient bien le compositeur et son partenaire. Je n’en saurai pas plus et n’aurai jamais moi-même l’occasion de les approcher.

Le concert de jeudi dernier à Radio France (compte-rendu à lire sur Bachtrack) mettait à l’honneur deux des oeuvres les mieux connues de Britten.

Contrairement aux autres cycles vocaux de Britten expressément dédiés à Peter Pears, les Illuminations sont dédiées à la cantatrice suisse Sophie Wyss et créées par elle en 1940 à Londres. Ce qui nous vaut au disque des versions avec soprano… et avec ténor. Comme celles qui figurent dans ma discothèque :

Felicity Lott / Bryden Thomson / Chandos

Pour moi la référence, surtout depuis que j’ai eu la chance d’inviter Felicity Lott et de l’entendre en concert chanter l’oeuvre en Suisse sous la direction d’Armin Jordan

Dame Felicity a aussi enregistré l’oeuvre avec le chef anglais Steuart Bedford (1939-2021) qui fut un proche du compositeur et qui reprit la direction du festival d’Aldeburgh de 1974 à 1998.

Heather Harper / Neville Marriner /EMI Warner

Comme la version de Heather Harper, j’ai découvert celle de Sylvia McNair dans un gros coffret des enregistrements de Seiji Ozawa pour Philips (voir Ozawa #80)

Quatre versions pour ténor aussi dans ma discothèque, avec évidemment l’incontournable Peter Pears

Peter Pears / Benjamin Britten / Decca

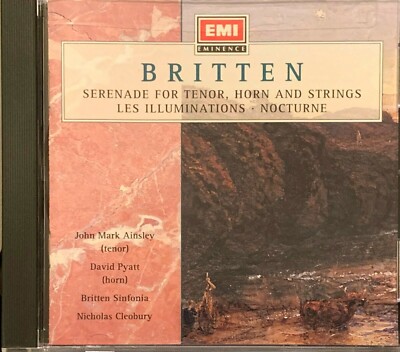

John Mark Ainsley / Nicholas Cleobury / EMI

Robert Tear / Carlo Maria Giulini / DG

Un classique indémodable surtout pour la Sérénade pour cor, ténor et orchestre (on y reviendra plus tard)

On ne m’en voudra pas d’évoquer ici à nouveau la figure de Dudley Moore (1935-2002) qui, outre qu’il était lui-même un merveilleux musicien, imite comme personne et la musique de Britten et le chanteur Peter Pears !

Variations et fugue sur un thème de Purcell (The Young Persans Guide to the Orchestra).

Le tube des oeuvres prétendument destinées aux enfants (avec Pierre et le Loup et Le Carnaval des animaux) n’a pas en Europe continentale la notoriété incroyable qu’il a au Royaume-Uni. On est donc heureux de l’entendre dans le cadre d’un programme « normal », où il apparaît pour ce qu’il est, une sorte de mini-concerto pour orchestre.

On aurait pu, jeudi soir, faire entendre au moins le rondeau de la suite Abdelazer ou la vengeance du Maure qui a fourni à Britten matière à variations

Sachant que Britten était un chef d’orchestre hors pair et que, dans pratiquement toute son oeuvre, il est le meilleur interprète de lui-même, c’est sa version qu’on recommande avant toute autre.

Pas moins de 21 versions différentes dans ma discothèque, rappelées ici dans l’ordre alphabétique : Bernstein, Boult, Britten, Andrew Davis, Dorati, Fiedler, Groves Haitink, Jansons, Paavo Järvi, Karajan, Maazel, Markevitch, Marriner, Ormandy Ozawa, Rattle, Sargent, Felix Slatkin, Stokowski, Temirkanov !

Et toujours humeurs et réactions dans mes brèves de blog