Le numéro de février de CLASSICA consacre sa une et une grande partie de son contenu à deux compositeurs, qu’on n’a pas forcément l’idée d’associer… et pourtant ! Excellente initiative d’évoquer les deux Russes les plus connus du tournant du XXème siècle, les deux Serge, l’aîné Rachmaninov – ou Rachmaninoff comme on l’orthographiait jusqu’à ce que la transcription internationale du russe prenne le dessus – (1873-1943) et le cadet Prokofiev/Prokofieff (1891-1953).

Sans doute parce qu’il y a quelques anniversaires à célébrer : le sesquicentenaire de la naissance et les 80 ans de la mort de Rachmaninov, pour Prokofiev les 70 ans de sa mort (le même jour que Staline !). Qu’à cela ne tienne, tout prétexte est bon pour parler de musique.

Quasi contemporains, ils ont quitté leur Russie natale pour les mêmes raisons – la Grande Guerre, la prise de pouvoir par les bolcheviks – Rachmaninov en 1917, Prokofiev en 1918. Le premier ne reverra jamais le pays, le second y reviendra, dans la pire période stalinienne, s’installant définitivement à Moscou en 1936.

L’un et l’autre étaient de formidables pianistes (s’il en était besoin, Alain Lompech et les pianistes russes Nikolai Luganski et Alexandre Melnikov nous le rappelleraient).

Les dossiers et interviews sont passionnants, en particulier ceux de Laetitia Le Guay – jadis connue comme jeune productrice à France Musique – auteur d’un excellent Serge Prokofiev chez Actes Sud.

Il faut lire ce numéro, même et surtout si on croit bien connaître l’un et l’autre compositeurs. Il y a toujours à apprendre. Notamment dans les interviews de Nikolai Lugansky et Melnikov. Qui vont à l’encontre de pas mal d’idées reçues. On y reviendra !

Classica fait des recommandations discographiques. On ne les évoquera pas toutes ici, puisqu’on « feuilletonnera » au fil de l’année une sorte de discothèque idéale pour l’un et l’autre compositeurs.

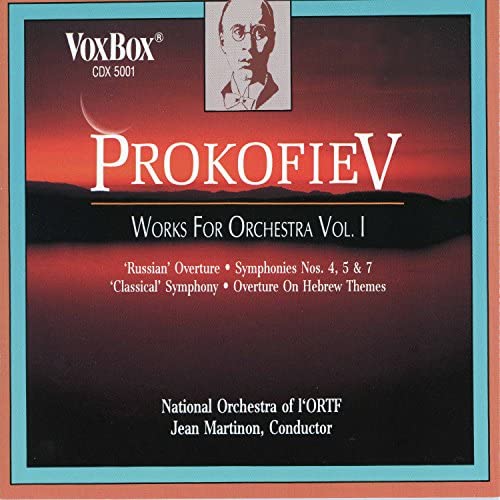

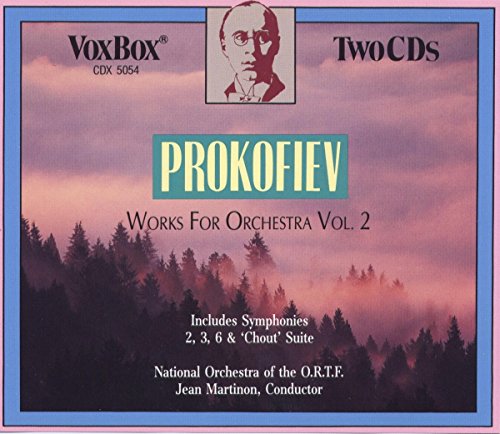

Pour ce qui de l’intégrale des symphonies de Prokofiev, j’aimerais vraiment mettre en valeur une version ignorée d’à peu près tous les guides, et jamais citée en « référence », alors qu’elle est, à mes oreilles, l’une des plus idiomatiques, celle de Jean Martinon réalisée en 1970 avec l’Orchestre national de l’ORTF pour le label américain Vox. Dans une prise de son admirable, le chef et l’orchestre français font éclater toute la modernité du symphonisme de Prokofiev.

Quand je déplorais la lenteur et la lourdeur de Riccardo Chailly et de son orchestre scaligère dans la 1ère symphonie dite « classique » (lire Bachtrack) – il semble que ce travers soit contagieux, à en croire mon confrère qui a assisté au concert de Pappano avec la même oeuvre – La tiédeur de Pappano – j’avais en tête la malice, l’ironie, le rebond de Martinon :