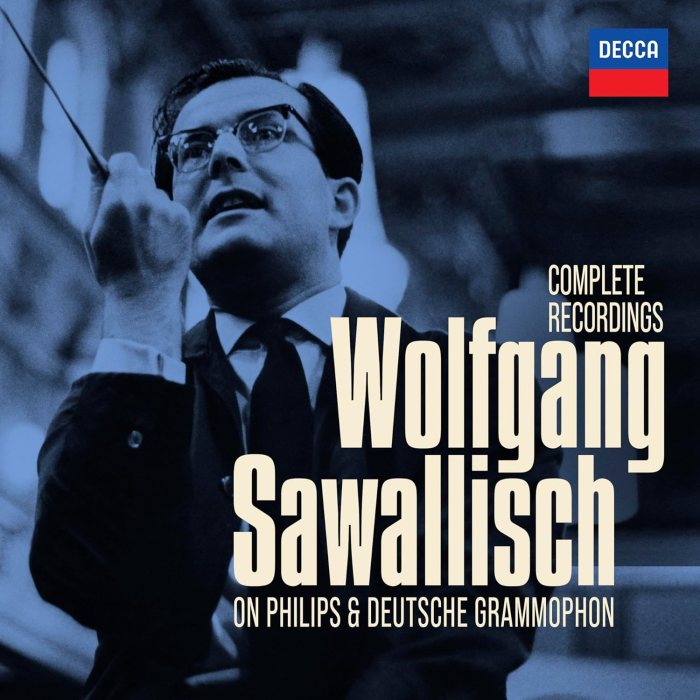

J’ai vérifié, le copyright des deux coffrets est bien daté 2024 ! Ce n’est donc pas une publication retardée. Pourquoi, comment a-t-on pu rater d’un an chez les deux grands éditeurs concernés, le centenaire… en 2023 du grand chef allemand Wolfgang Sawallisch (1923-2013) ?

Comme pour se rattraper de ce retard, Warner et Decca nous proposent deux forts pavés – avec un troisième annoncé – qui nous restituent un legs discographique longtemps resté en retrait ou sous-estimé.

En réalité, c’est le chef lui-même qui est resté en retrait, un peu comme un autre grand chef allemand, Karl Böhm (à propos de qui j’avais écrit un billet qui m’avait valu quelques indignations : Faut-il être sexy pour être un grand chef ?). Du temps des Karajan, Bernstein, Abbado, Kleiber, Muti qui brillaient sur les podiums, l’allure austère, le maintien sérieux de Wolfgang Sawallisch ne manquaient pas d’influer, consciemment ou non, sur la considération que lui portaient la critique et le grand public : un honnête Kapellmeister, disait-on avec cette condescendance qui n’appartient qu’aux ignorants.

Si l’on fait abstraction de cette « impression », et que l’on se fie à ses seules oreilles – ce que j’ai toujours fait pour lui comme pour d’autres – on (re)découvre un chef qui sans être ni un révolutionnaire ni un visionnaire est, stylistiquement, un modèle dans le répertoire classique et qui, dans les grandes fresques chorales et/ou lyriques, fait mieux que nous révéler l’essence du romantisme allemand. La seule réserve en effet qu’on peut faire sur ce legs discographique, c’est qu’il ne sort quasiment jamais de la sphère germanique. Mais, que ce soit avec les formations dont il a été le directeur musical (Wiener Symphoniker, Philadelphie, Opéra de Bavière) ou qu’il a régulièrement dirigées (Dresde, Londres, Amsterdam) Wolfgang Sawallisch est, au sens premier du terme, magistral. Et il se niche dans ces deux coffrets, de bien belles surprises.

Sawallisch chez Philips

Cyrus Meher-Homji, le responsable de la collection Eloquence, a repris tous les enregistrements réalisés pour Philips et DG, y compris les disques où Sawallisch se fait compagnon au piano de Fischer-Dieskau, Prey, Schreier. Avec quelques inédits et surtout une remasterisation qui redonne un air bienvenu à des intégrales symphoniques de Schubert (à Dresde) et Brahms (à Vienne) qui souffraient jadis de prises de son qui sentaient le renfermé.

Avec le Concertgebouw, auquel il reviendra dans les années 80 pour une intégrale Beethoven, il grave une Pastorale et une 7e de toute beauté :

Et plus surprenant, puisqu’il n’y reviendra plus – en dehors des ballets – Tchaikovski et une Cinquième symphonie exemplaire qui bénéficie de ce son si spécifique au Concertgebouw (la salle comme l’orchestre)

A une époque où elles étaient plutôt rares, les cinq symphonies de Mendelssohn ont trouvé en Sawallisch un interprète magnifique, auquel on doit joindre la version de référence de l’oratorio Elias :

Et puis, outre les récitals de Lieder, l’ajout considérable de ce coffret (par rapport à un précédent qu’on avait trouvé et acheté au Japon), ce sont les opéras de Wagner captés à Bayreuth dans un son somptueux et avec des équipes glorieuses : Le Vaisseau fantôme, Lohengrin, Tannhäuser.

Peu d’inédits en dehors de quelques extraits en mono de Lortzing et Mascagni, et surtout un second disque de polkas et valses de Strauss que j’ignorais. En écrivant ces mots; je trouve sur YouTube ce document étonnant, où Sawallisch explique l’esprit de la valse viennoise au piano puis à la tête de l’orchestre de la RAI :

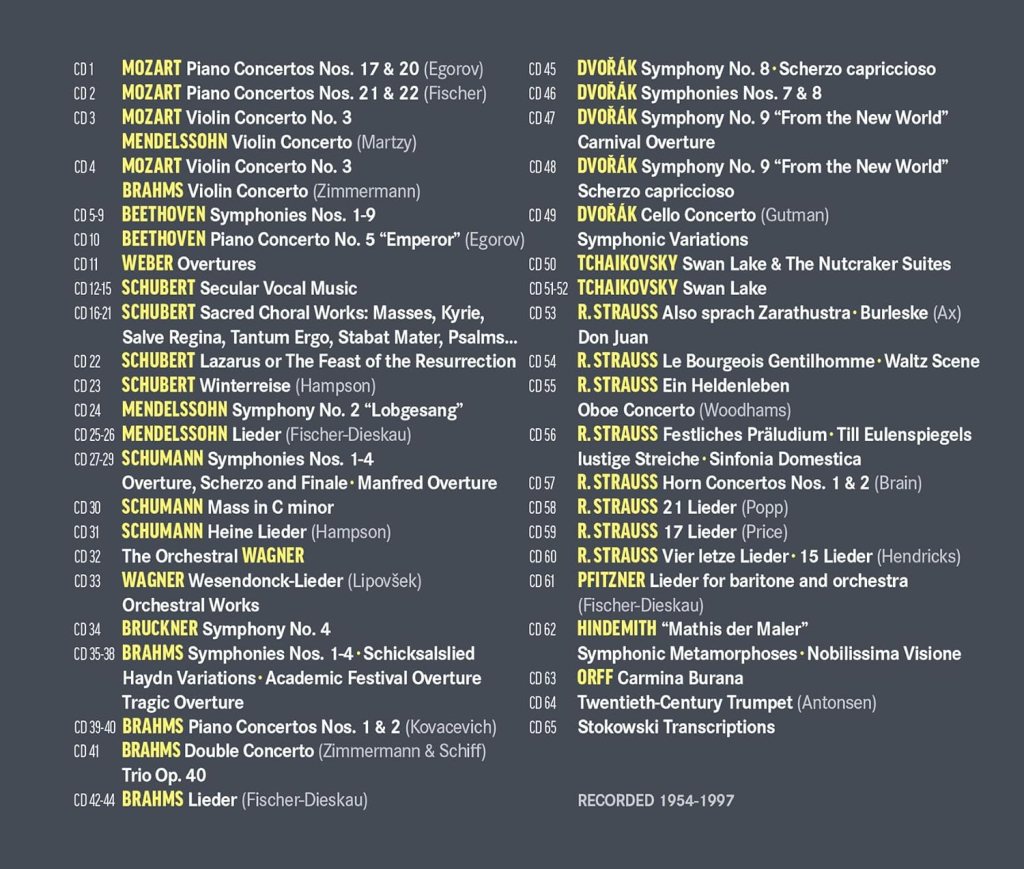

Sawallisch Warner vol. 1

EMI et Wolfgang Sawallisch, c’est une histoire qui a commencé à la fin des années 50, le chef était tout jeune, à l’instigation du grand patron du label anglais Walter Legge. Il y en a quelques traces dans ce coffret Warner présenté comme un 1er volume (orchestre, oeuvres chorales) qui devrait être suivi d’un coffret comportant tout le legs lyrique, en particulier les opéras de Richard Strauss.

Comme un formidable disque d’ouvertures de Weber :

Autant que dans le coffret Decca, il y a dans cette boîte Warner de magnifiques documents, notamment tout ce que le chef allemand a gravé avec le somptueux orchestre de Philadelphie, dont il a assumé la direction musicale de 1993 à 2003, à la suite de Riccardo Muti. Les Hindemith et Richard Strauss sont splendides, tout comme l’étonnant disque de transcriptions de Stokowski.

Dans les sommets de cette discographie, il y a la version jamais dépassée des Symphonies de Schumann, avec une Staatskapelle de Dresde en état de grâce.

Les symphonies de Beethoven – rebelote avec le Concertgebouw – sont à remettre très haut dans la liste des références, alors qu’elles avaient été peu remarquées à leur sortie.

De même les symphonies de Brahms, enregistrées cette fois à Londres, avec deux extraordinaires concertos pour piano avec Stephen Kovacevich en soliste

On devrait consacrer tout un article à Sawallisch pianiste, accompagnateur recherché par les plus grands chanteurs de son temps. Je le ferai certainement.