Je disais, dans mon dernier billet, à propos d’une Bohème de rêve, que j’avais eu la révélation d’un jeune chef, Lorenzo Passerini. Si j’étais encore en situation de le faire, je m’empresserais de le réengager dans un programme symphonique.

Je veux ici parler des chefs d’orchestre, de la vie musicale actuelle, et de certaines décisions que je ne comprends pas.

C’était mieux avant ?

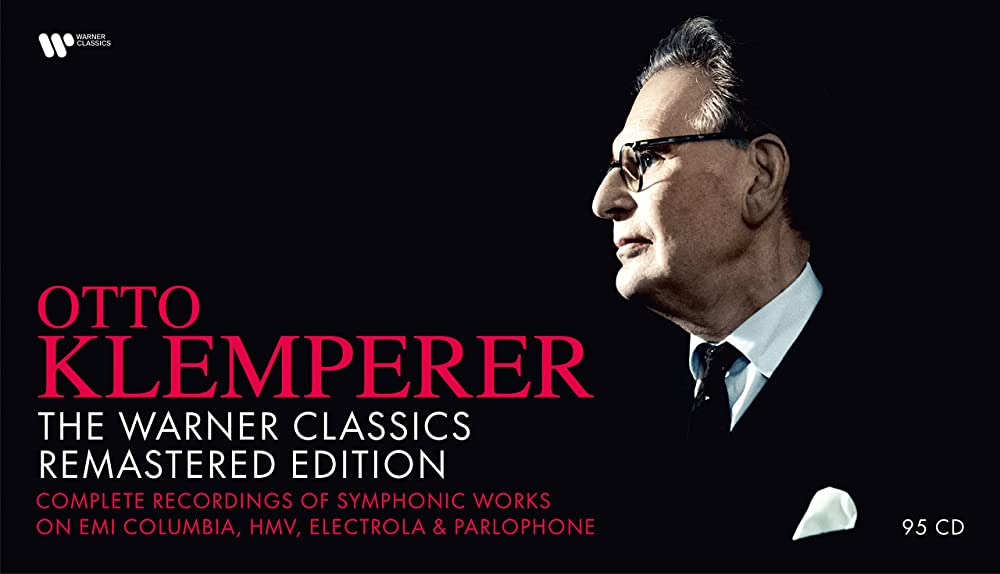

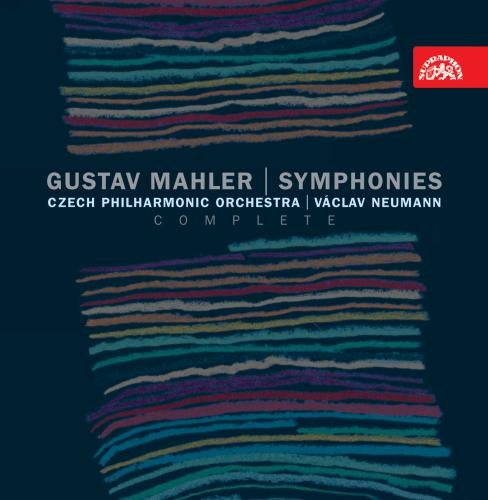

Ici même j’ai évoqué, le plus souvent pour m’en réjouir, nombre de rééditions discographiques parfois considérables qui restituent des carrières fabuleuses : Ansermet, Klemperer, Gardiner, Muti, Böhm, Abbado, Haitink, pour ne citer que les plus récentes. Tous ces chefs ont laissé une trace indélébile dans l’histoire de l’interprétation et de la direction d’orchestre. On peut les caractériser, les identifier à un ou des répertoires. Pourra-t-on en dire autant d’un certain nombre de baguettes d’aujourd’hui ?

Maazel et Blomstedt

Ces jours-ci on réédite les enregistrements de deux chefs quasi contemporains, Lorin Maazel (1930-2014) et Herbert Blomstedt (né en 1927… et toujours en activité !).

Pour le chef américain né à Neuilly, c’est un ultime recyclage qui réussit même à être incomplet :

Quelques ajouts par rapport à un précédent coffret – dont une miraculeuse Symphonie lyrique de Zemlinsky avec un couple star Julia Varady et Dietrich Fischer-Dieskau -, les concerts de Nouvel an confiés de 1980 à 1983 à Lorin Maazel après le retrait de Willi Boskovsky… mais pas celui de 2005 !

Question qu’on se posait déjà lors de précédentes rééditions d’une discographie pléthorique éclatée entre de multiples éditeurs : quelle trace Maazel laisse-t-il dans l’histoire de la direction d’orchestre ? Qu’a-t-il laissé à Paris (Orchestre national), Cleveland, Pittsburgh, Munich, New York, où il a occupé des fonctions de direction musicale ? En dehors du fait d’avoir été un prodigieux technicien, qui impressionnait les formations qu’il dirigeait par la sûreté de sa baguette, qu’a-t-il laissé de musicalement marquant, décisif ? Tant d’intégrales Beethoven, Brahms, Mahler, Schubert, Bruckner… restées sous les radars.

Je n’oublie pas pour ma part que mes premiers coffrets Sibelius et Tchaikovski, c’était les siens : Maazel était dans sa trentaine, et pas encore blasé !

Il y a cinq ans, j’applaudissais Herbert Blomstedt – 90 ans à l’époque – à la Philharmonie de Paris (lire L’autre Herbert) devenu la star des philharmonies de Berlin et Vienne ! Decca réédite les enregistrements que le chef américain avait réalisés du temps de son mandat à San Francisco et quelques-uns de ceux gravés à Leipzig.

A la différence de Maazel, Blomstedt n’est pas un stakhanoviste du disque. Mais comme pour Maazel, on peine un peu à distinguer ce qui caractérise vraiment un chef qui est toujours intéressant sans jamais bouleverser, au disque tout du moins.

On parle à son propos d’équilibre, de justesse stylistique – qualités infiniment appréciables, comme on l’a écrit par exemple au sujet de ses intégrales des symphonies de Beethoven : Blomstedt, Dresde et Leipzig.

Bâtons voyageurs

Tous les chefs cités plus haut ont marqué de leur personnalité les institutions, orchestres, opéras, qu’ils ont dirigés, parfois fondés (comme Ansermet avec l’Orchestre de la Suisse romande). Parce qu’ils y sont restés de longues, parfois très longues années.

De telles « carrières » ne sont plus possibles aujourd’hui. Les orchestres qui, par parenthèse, ont tous, sans exception, gagné considérablement en qualité technique ces cinquante dernières années, ne veulent plus, ne supportent plus d’avoir en face d’eux le même chef. D’ailleurs les mandats longs, y compris pour les plus illustres, se sont rarement bien terminés. La liste des fâcheries, voire des divorces, est éloquente : Karajan à Berlin, Haitink à Amsterdam, même Barenboim à la Staatskapelle de Berlin…

Est-ce que pour autant l’instabilité permanente qui a gagné la vie musicale depuis une vingtaine d’années est préférable aux situations figées d’antan ?

Pour des Dudamel et Nezet-Seguin, qui ont pris leurs marques à Los Angeles pour l’un, à Montréal et New York pour le second, le « turn over » chez les chefs donne le tournis.

Prenons au hasard deux chefs de même génération, Jaap van Zweeden et Marin Alsop. Cette dernière s’est récemment illustrée dans une polémique ridicule à propos du film Tar, où Cate Blanchett incarne une cheffe d’orchestre à la trajectoire compliquée…

Voilà des parcours, des carrières mêmes incompréhensibles, sauf si la seule motivation de ces chefs est la puissance et… l’argent. Rien de ce que j’ai entendu d’eux, rarement en concert, plus souvent à la radio ou au disque, ne m’a jamais ni convaincu ni même retenu l’attention. Je cherche en vain dans la liste de leurs enregistrements, d’abord de la cohérence, ensuite et surtout l’affirmation d’un propos, d’une personnalité artistique qui ferait d’eux une référence dans tel ou tel répertoire.

On vient d »annoncer la nomination de Marin Alsop… à l’orchestre de la radio polonaise ! Après avoir dirigé les orchestres du Colorado (USA), de Bournemouth (Grande-Bretagne), de Baltimore (USA), Sao Paolo (Brésil), de la radio de Vienne (Autriche).

Peut-on trouver enregistrement plus ennuyeux de la 1ère symphonie de Schumann ?

J’ai eu beau chercher dans une discographie relativement abondante chez Naxos, ou des « live » disponibles sur YouTube, je n’ai vraiment rien trouvé qui me donne envie de sauver le soldat Alsop.

Quant à celui qui fut longtemps le premier violon du Concertgebouw d’Amsterdam (de 1979 à 1995), il s’était distingué il y a quelques années comme étant le chef le mieux rémunéré des Etats-Unis, donc du monde, avec un revenu de plus de 5 millions de dollars pour l’année 2013 ! (source : New York Times). Comme Marin Alsop, rien n’explique la carrière du chef hollandais, et pourtant : successivement chef du symphonique des Pays-Bas (1996-2000), de la Résidence de La Haye (2000-2005), de la radio néerlandaise (2005-2013), entre temps de l’orchestre des Flandres en Belgique et de Dallas (2008-2011), du Hong Kong Philharmonic (2012), et last but non least, du New York Philharmonic (2018-2024)… On notera tout de même que JvZ ne reste jamais longtemps quelque part, peut-être parce que les musiciens (ou les sponsors) de ces orchestres finissent par s’apercevoir de ses limites. De nouveau quelles traces un chef peut-il laisser lorsqu’il passe d’un pays, d’une culture, d’une formation à l’autre tous les cinq à dix ans ?

Jaap van Zweden n’est pas un mauvais chef et, question stylistique, il a été à très bonne école à Amsterdam. Mais cela suffit-il à en faire un grand chef ?

Pour terminer ce billet sur une note plus positive – et en prévision d’une série de portraits que je voudrais égrener tout au long de l’été – il y a heureusement dans la jeune génération des moins de 50 ans, des contre-exemples de très grand talent, pour n’en citer que quelques-uns que j’ai eu la chance d’inviter, des Alain Altinoglu, Domingo Hindoyan, Santu-Mattias Rouvali, Philippe Jordan… je complèterai la liste !

PS. En anglais, « baguette » de chef d’orchestre se dit « baton »… par allusion à ce bâton qui servait à battre la mesure et qui a été fatal à Lully (qui se l’était planté dans le pied et est mort des suites de la gangrène occasionnée par cette blessure)