Cauchemar pour tous les intervenants sur une chaîne de radio « classique » (et pour les chefs d’antenne), la prononciation des noms de compositeurs, interprètes, artistes !

Je me suis dit qu’ayant vécu moi-même ce genre de situation, soit à l’antenne, soit comme directeur de chaîne, je pourrais peut-être aider ceux qui s’y collent tous les jours, avec quelques conseils, quelques astuces aussi ! Il y a la phonétique… et les usages.

Dans la sphère francophone (Belgique, France, Suisse) on prononce certains noms très connus.. à la française (ce qui ne veut pas dire que ce soit linguistiquement correct ! )

BACH = BAK (et surtout pas comme je l’entends parfois en Belgique, Ba-ch’ – comme le ‘ich’ allemand)

SCHUBERT = CHOU-BERRE

MOZART = MO-ZAR

Très incorrect, mais courant (à mon grand regret) : STRAUSS = CHTRÔÔSS ! Idem pour le librettiste favori dudit Richard Strauss, Hugo von Hofmannsthal : on entend Hofmann-CHtal, alors qu’on doit dire Hofmanns-tal !

Poursuivons par les noms russes, avec, pour les francophones, une difficulté supplémentaire résultant de l’orthographe internationale en vigueur.

Ainsi Chostakovitch, qui était Schostakowitsch pour les Allemands, est devenu Shostakovich. Quand on n’est pas anglophone, comment deviner que ch se prononce tch ?

Pire Cajkovskij ! Qu’on écrit encore heureusement de façon plus phonétiqueTchaikovsky/ski ou Tschaikowsky. À ce propos j’entends trop souvent sur les antennes belges une prononciation pour le moins fautive : Tchè-kov-ski (comme Tchekhov). Or il n’y a pas trente-six manières de dire Чайковский, c’est bien :Tcha-ï-kov-ski !

Et Rojdestvenski, qu’on voit désormais le plus souvent écrit : Rozhdestvensky.. Qui sait que zh se prononce j (comme dans jeu) ?.

Je me rappelle un dîner un peu trop mondain à mon goût il y a quelques années, où l’on évoquait la personnalité et l’œuvre d’Alexandre Soljenitsyne – il était encore vivant à l’époque ! – et je m’agaçais d’entendre un convive pérorer et parler constamment de So-liet-ni-tsine, en déformant doublement le nom du grand auteur russe. J’eus beau lui faire remarquer son erreur, il n’en démordit pas jusqu’à ce que je lui écrive sous le nez et en russe Солженицын, le ж de l’alphabet cyrillique étant l’exact équivalent de notre j !

Par ailleurs, il est difficile de prononcer correctement les noms russes si on n’est pas un tant soit peu russophone, les voyelles ne se prononçant pas de la même manière suivant leur place dans le mot et/ou l’accentuation. Ainsi l’adverbe bien ou bon – хорошо, horocho, se dit : ha-ra-chó !

Si, dans un nom, le -ev final est accentué, il se prononce -off. Exemples célèbres : Gorbatchev ou Khrouchtchev se disent : Gorbatchoff ou Khrouchtchoff, mais Gergiev se dit bien Guer-gui-eff !

Et pour finir (provisoirement) avec les Russes, mettez-vous dans la peau du présentateur qui doit annoncer le concerto pour violoncelle de Schumann dans la version légendaire de Mstislav Rostropovitch (oups, en orthographe internationale, Rostropovich) et Guennadi Rojdestvenski…

En revanche, dans les noms d’origine serbe ou croate, le j se prononce bien i. Ainsi le violoniste Victoire de la Musique classique 2014, Nemanja Radulovic se prononce : Né-ma-nia Ra-dou-lo-vitch. C’est d’ailleurs bien ainsi qu’il est présenté dans les médias. Mais pourquoi donc, en France en tout cas, se complique-t-on la vie avec le chorégraphe Angelin Preljocaj, qu’on s’obstine à nommer Prèle-jo-cage, alors qu’il est tellement plus simple de prononcer correctement : Pré-lio-caille.

Cela étant, le grand Josef Haydn n’a pas non plus été mieux servi des décennies durant. Il est si simple de dire : Haille-deunn, mais plus fun sans doute d’ânonner un improbable : Aïn-den !.

Est-Ouest

Continuons notre périple à l’Est, les noms polonais n’en parlons même pas, sauf à être natif on est sûr d’écorcher les Lustoslawski, Penderecki et autres Szymanowski. Donc la règle ou le conseil, c’est de faire comme on peut… à la française !

Idem pour les noms hongrois, où, cette fois, c’est moins la prononciation que l’accentuation qui peut poser problème. Dans ce cas, se contenter d’énoncer le nom tel qu’on le lit, Bartók, Liszt (sz=ss).

Ça se complique chez les Tchèques, Moraves et autres Bohémiens, avec la prononciation si particulière du ř de Dvořák ou Bedřich (Smetana). Pour bien faire il faut rouler le ř, et le faire suivre immédiatement d’un j…Allez-y, entraînez-vous : Bèd-rrrrr-ji-che, ou alors évitez le prénom de Smetana !

Mais il n’est pas utile d’en rajouter dans la complication : j’entends parfois Dvor-djack pour Dvořák. Dvor-jak (comme Jacques) suffit, et on n’est même pas obligé de rouler le « r » !

Repassons à l’Ouest, en terres anglophones, au choix Grande-Bretagne ou Etats-Unis.

Par exemple ces quatre lettres ravageuses : ough ! Annoncez Stephen Hough, pianiste, et William Boughton, chef d’orchestre, se produisant à Edinborough, sympathique perspective : ça devrait donner à peu près Stephen Hâââf, William Bôôôton, Edinboro…. Ou si vous dites correctement la ville festivalière chère à Britten, Aldeburgh (Ôld-brâ), il y a des chances que vos auditeurs ne comprennent pas ce dont vous parlez ! Mais rien ne vous oblige à l’affreux et incorrect Yok-chaille pour Yorkshire, Yôôk-cheu fait nettement mieux l’affaire !

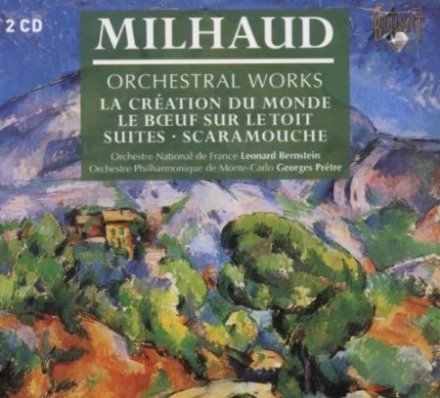

Quant aux noms américains d’origine européenne, nul ne vous oblige à adopter les usages de Manhattan (Beûrnstiiiin pour Bernstein). Il n’est pas interdit non plus de savoir que Philadelphia Orchestra n’est pas une marque de fromage, mais se dit Orchestre de Philadelphie.

Cela dit, pour les perles, pas besoin de franchir l’Atlantique : je me rappelle un producteur pourtant chevronné de France-Musique désannonçant un disque d’Armin Jordan (le chef se revendiquant d’une double culture, française et alémanique, on peut le nommer Jor-dan ou Ior-dann), qui dirigeait- sic – l’orchestre Basler ! En effet sur la pochette du CD, il était bien indiqué : Basler Sinfonie-Orchester, autrement dit Orchestre symphonique de…Bâle (en Suisse)…

Et je n’ai pas encore évoqué les noms espagnols ou portugais… et je ne m’y risquerai pas, étant un piètre connaisseur de ces idiomes.

Le seul conseil finalement qui vaille, c’est, quand on ne sait pas, ne pas se fier à des sites internet de prononciation, quasiment tous anglophones, mais prononcer les noms à la française, faute de mieux…Cela évite le ridicule ou le comique involontaire…