Avec son aimable autorisation, je reproduis ici intégralement le dernier éditorial de Sylvain Fort sur Forumopera. J’y souscris en tous points. A lire et à méditer.

Perdre la face ou donner un visage ?

Notre beau pays ne serait point ce qu’il est sans Commissions, Comités et Missions. C’est ainsi que notre ministre de la Culture installa récemment une mission sobrement dénommée « Musées du XXIe siècle » chargée de réfléchir aux défis que lance aux Musées notre modernité galopante.

Je vous ferai grâce ici des catégories et concepts mobilisés autour de cette mission, certainement fort utile, pour m’arrêter sur une expression qui, lorsque je lus le discours de la ministre prononcé à cette occasion, m’arrêta net.

Se détachant soudainement de phrases délicieusement convenues et de formules patiemment calibrées, une phrase me sauta au visage :

« De l’autre côté, si je puis dire, chaque visiteur vient aussi avec une histoire différente : visiteur fidèle ou à éclipse, visiteur en confiance ou mal à l’aise, visiteur conquérant ou visiteur dont la venue au musée met en péril l’estime de soi : plus d’un Français sur deux hésite à prendre le risque de se mettre en danger, voire, oserais-je dire, à perdre la face en se rendant au musée. »

Me frappa ce : « perdre la face ». L’atténuation rhétorique (« oserais-je dire ») n’y change rien. L’expression est franche et semble injecter dans un propos de circonstance une croyance, une conviction, une conception faite, elle, de chair et de sang. « Perdre la face », c’est donc cette angoisse qui, selon la ministre, hante un Français sur deux qui se rend au musée. On ne saurait douter que la même angoisse prévaut dans le domaine musical (existe-t-il un sondage qui l’atteste ?).

« Perdre la face », cela veut dire : lorsque je vais au musée (ou au concert), je redoute profondément que les gens présents autour de moi ne constatent mes lacunes ; ne percent à jour mon manque de repères culturels ; ne remarquent à livre ouvert que je ne sais rien, ou presque rien. Et que, voyant cela, ils rient de moi. Qu’ils me moquent. Et que je le voie. Que je les aperçoive rire sous cape. Que la dérision dont je suis l’objet me revienne en pleine face, et que dès lors je la perde. Peut-être même s’agira-t-il de ma manière de me tenir. De ma façon de m’habiller. De ma façon de me poser devant une œuvre. Et si par malheur j’applaudissais au mauvais moment ? Et si je riais à contretemps ? Et si, à ce moment-là, les regards sévères ou ironiques portés sur moi – qui sait ? peut-être des reproches, des insultes – n’anéantissaient définitivement l’estime que je me porte ?

Pour s’épargner cette défaite narcissique, la meilleure solution serait la fuite.

Je donne peut-être l’impression de ne pas croire à ce scénario de la « perte de face ». Qu’on se détrompe, j’y crois beaucoup. Je dirais même qu’il est plus grave encore qu’il n’y paraît. Car pour choisir la fuite, il faut avoir déjà intériorisé profondément l’idée d’aller nécessairement au-devant d’une humiliation. Il faut déjà avoir de soi une estime abîmée. Mettre en doute l’évidence que bien des Français nourrissent à l’égard de la culture des complexes renvoyant au plus intime de leur psyché serait vain. Chercher les racines de cela est intéressant. S’y mêlent sans doute la complexité séculaire des codes sociaux français, l’aristocratisme indécrottable de nos sociétés, la glorification et la mythification chez nous du fait culturel, bref toutes sortes de représentations clivantes et hiérarchiques.

La ministre assurément est dans son rôle lorsqu’elle engage une réflexion sur la meilleure manière de combattre cette fragilité ; il n’est pas certain qu’elle dispose de tous les leviers pour en venir à bout.

A ceux que l’humiliation sociale et culturelle continue de tarauder, à ceux qui s’interdisent les musées et les salles de concert comme on s’interdit d’aller déjeuner dans un grand restaurant, en eût-on les moyens, parce qu’on n’en a pas les codes, il importe de dire et redire quelques vérités simples.

Première vérité, les codes sociaux qui entourent un objet culturel n’ont rien à voir avec lui. La vêture, la posture, l’allure, la parlure sont sans rapport avec ce qui est présenté. Combien nous sommes crédules encore lorsque nous croyons que tel hâbleur d’entracte que réchauffent des écharpes délicates et des velours épais sait mieux que le premier ignorant venu. Nous le savons tous : éblouir, pérorer, prendre la pose sont choses familières au premier mondain, qui se passera dès lors d’entrer dans la vérité de l’œuvre. Pour se laisser impressionner par cette montre surannée et creuse, il faut en effet avoir de soi une estime de soi ténue. J’ai écrit ici plusieurs fois déjà combien est redoutable une salle composée de spectateurs de circonstance se jaugeant les uns les autres et pétrifiés par l’angoisse du faux pas culturel. Je ne sais pas à quelle zone de notre être exactement le chef-d’œuvre s’adresse : ce que je sais, c’est qu’il ne s’adresse ni à la cravate de prix, ni à la robe de taffetas ni aux bijoux onéreux. Bourdieu jadis fit un sort à ces mythologies sociales. Hélas, ses épigones confondirent les codes sociaux et l’objet culturel, rejetant trop souvent les deux d’un même mouvement sous le qualificatif indistinct d’ « élitisme ». Ces Français qui craignent tant de perdre la face nous font grand honneur lorsqu’ils apportent dans les salles de concert ce qui manque parfois aux champions des apparences : leur âme.

Deuxième vérité, il n’y a, il n’y eut, il n’y aura jamais de honte à ne pas savoir. Un homme de haute culture me confiait récemment cette anecdote. Lorsqu’il était jeune homme, il vint assister avec un groupe d’amis fervents au récital d’une soprano qu’ils adoraient. Tous, quoique bien diplômés et faits aux meilleurs codes, se trouvèrent fort sots lorsqu’ils ne surent reconnaître une mélodie française chantée par la dame en bis. Avouer cette lacune ? Jamais ! Mais l’envie de savoir les poignait. Ils déléguèrent donc mon interlocuteur, qui s’approcha timidement de Gabriel Dussurget à la fin du spectale pour lui demander : « Maître, auriez-vous la bonté de me dire de qui était cette mélodie que nous avons entendue à la fin ? ». Gabriel Dussurget en un sourire lui répondit : « C’était, je crois bien, « Mon cœur s’ouvre à ta voix » tiré de Samson et Dalila de Saint-Saëns. » Cette mélodie était ainsi un grand air du répertoire lyrique. Des années après, mon interlocuteur se souvenait avec une émotion reconnaissante de ce « je crois » que le fondateur d’Aix avait employé pour donner à sa réponse la tendresse de celui qui sait. C’est que Dussurget venait d’un temps où le savoir n’était point à portée de main, et avait été lui-même un galopin qui avait construit sa culture par des lectures, des rencontres, des amitiés. Plus qu’une culture, il s’était construit un goût. Ce qu’il ignorait, il ne prétendait pas le savoir. Mais ce qu’il savait, il le savait à fond et l’inscrivait dans un paysage personnel dont l’harmonie frappa toujours ceux qui le connurent.

Ne pas savoir, c’est l’état normal. Tout savoir, c’est impossible. On est toujours le béotien de quelqu’un, parût-on ferré à glace sur mille sujets. Il faudrait un jour qu’on interroge des savants, des artistes, des gens de culture, afin qu’ils nous disent non ce qu’ils savent, mais ce qu’ils ignorent : on sera peut-être surpris de l’ampleur de leur ignorance, et peut-être des complexes qu’ils nourrissent secrètement. Il faudrait aussi qu’ils disent par quelle série de hasards leur est venu leur savoir, comme il est le fruit d’influences et d’aléas, de travail et de passion, et non le colis ficelé livré dans leur berceau, comme le répètent mécaniquement les tenants de la reproduction.

Troisième vérité, corollaire des précédentes, le savoir n’existe pas, n’existe que l’apprentissage. Tel est le drame de cette angoisse de perdre la face : cette crainte de l’humiliation stoppe net la curiosité, ou bien en appauvrit la moisson. Nous tous qui allons au musée, au concert, au théâtre n’y allons que par curiosité. Non parce que nous savons, mais parce que nous voulons savoir. Pourquoi, dès lors, faire de la culture un monde impénétrable et codé ? La libido sciendi abat toutes les barrières. Encore faut-il affirmer sans cesse cette primauté de la curiosité sur le savoir constitué. Les encyclopédies sur pattes ne nous intéressent pas ; seuls les esprits en mouvement nous importent. Ainsi, la focalisation sur la pratique culturelle est abusive car il est des territoires plus fermés encore : que comprenons-nous vraiment à ce que nous apprend l’exploration des profondeurs ou des cimes ? Sommes-nous sûrs d’embrasser les avancées hallucinantes de la biologie et de la physique ? Que captons-nous exactement de ces algorithmes qui encodent nos existences mais restent plus énigmatiques que les rébus de la Sphinge ? Pourquoi dans ces domaines essentiels au sens de la vie et à la compréhension de notre présence terrestre ne parle-t-on jamais de « perdre la face » ? A mon avis parce que ces savoirs sont en mouvement, ils ne sont pas cristallisés, ils ne sont pas patrimoniaux : aussi l’autorité y est-elle mobile, jamais vraiment établie, jamais certaine. Personne, là, n’a honte d’avouer son ignorance ni de répéter qu’il ne fait que défricher un périmètre limité, quoique infiniment profond.

C’est cette modestie des découvreurs et des explorateurs qu’il faudrait appliquer à l’art : comme spectateurs nous participons à une aventure qui nous embarque mais est sans fin ; nous sommes tous des passagers avec un ticket de seconde classe, la première classe étant réservée aux créateurs, aux génies ; toute hiérarchie, tout code, tout cérémoniel sont la vaine tentative de se rassurer et de cacher les abîmes d’ignorance qui s’ouvrent sous nos pieds à chaque détour. L’expérience de l’art n’est pas conçue pour faire perdre la face à quiconque ; elle est exactement le contraire ; elle est faite pour donner un visage à l’humanité.

(Photo J.Ph.Raibaud/TCE)

(Photo J.Ph.Raibaud/TCE)

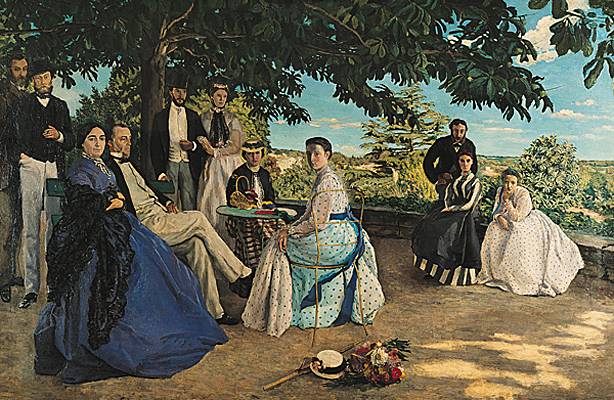

(Le Musée Fabre à Montpellier).

(Le Musée Fabre à Montpellier).

(La cour du Palais Royal et les fameuses colonnes de Buren, vues du ministère de la Culture)

(La cour du Palais Royal et les fameuses colonnes de Buren, vues du ministère de la Culture)